Nos vues

Concevoir un programme national dans le domaine de l'économie créative

Les gouvernements du monde entier reconnaissent que l'économie créative est un moteur dynamique de croissance et d'innovation. Les industries créatives, qui couvrent l'art, la musique, le cinéma, le design, les médias, la mode, l'artisanat, le contenu numérique, les jeux vidéo, l'architecture et d'autres secteurs culturels, génèrent non seulement des emplois et des revenus, mais enrichissent également l'identité nationale et la cohésion sociale. Cependant, pour exploiter pleinement le potentiel de ce secteur, il ne suffit pas de mettre en œuvre des projets éparpillés ou des activités informelles ; il faut également adopter une approche programmatique nationale coordonnée et axée sur les politiques.

Cet article préconise une approche stratégique pour développer un programme national d'économie créative. Il fournit une définition concise de l'économie créative et explique pourquoi elle mérite une place de premier plan dans les programmes de développement nationaux. Les principales étapes de la conception d'un tel programme sont discutées, en s'appuyant sur les expériences des études de cas récentes en Sierra Leone et au Rwanda. Enfin, l'article propose des recommandations politiques et des considérations pratiques aux gouvernements et aux donateurs internationaux dans le but de favoriser une économie créative florissante.

L'économie créative : définition et portée

Au sens large, l'économie créative englobe l'ensemble des activités économiques fondées sur la créativité, le savoir et la propriété intellectuelle. Il comprend le patrimoine culturel et les arts (tels que l'artisanat traditionnel, les arts visuels, la musique, le théâtre et la littérature) ainsi que les secteurs des médias et du design (cinéma et télévision, édition, publicité, architecture, mode et graphisme) et les industries du contenu numérique (jeux, animation, logiciels et autres contenus créatifs en ligne). Ces secteurs ont pour objectif commun la création et la monétisation de contenus, d'expériences et d'innovations créatifs. Ils vont des artistes individuels et des organisations culturelles à but non lucratif aux startups créatives et aux entreprises de divertissement, qui contribuent collectivement à la production économique tout en façonnant le récit culturel d'un pays.

Pourquoi l'économie créative est importante pour le développement

L'intégration de l'économie créative dans les programmes de développement nationaux apporte des avantages à la fois économiques et sociaux. Sur le plan économique, les industries créatives constituent des secteurs importants et en pleine croissance dans de nombreux pays. À l'échelle mondiale, l'économie créative génère des revenus annuels de l'ordre de 2 billions de dollars américains et soutient des dizaines de millions d'emplois. Dans les pays où elles sont bien développées, les industries créatives contribuent généralement entre 2 % et 7 % du PIB, et les projections mondiales suggèrent que le secteur pourrait atteindre environ 10 % du PIB mondial d'ici 2030. Cela représente une vaste opportunité de diversification économique. Pour les pays en développement à la recherche de nouveaux moteurs de croissance au-delà des industries traditionnelles, l'économie créative offre une nouvelle voie pour les recettes d'exportation, l'esprit d'entreprise et une croissance axée sur l'innovation. Les produits créatifs (qu'il s'agisse de films, de musique, de mode ou de logiciels) peuvent accéder plus facilement aux marchés internationaux à l'ère numérique, ce qui permet même aux petites entreprises créatives de tirer parti de la demande mondiale. En outre, des études ont montré que le secteur de la création a de puissants effets multiplicateurs sur l'ensemble de l'économie : chaque dollar dépensé dans les industries créatives peut stimuler une activité économique supplémentaire dans des domaines tels que le tourisme, l'industrie et les télécommunications grâce à des liens en aval.

Les avantages pour le développement social et inclusif de l'investissement dans l'économie créative sont tout aussi importants. Les emplois dans les industries créatives sont souvent accessibles aux jeunes et aux femmes, groupes confrontés à un taux de chômage élevé dans de nombreux pays. Parce que le travail créatif valorise le talent et l'originalité, il peut offrir des points d'entrée aux jeunes entrepreneurs, aux entreprises dirigées par des femmes et aux petites entreprises en démarrage, même dans les communautés à capital modeste. En officialisant et en soutenant ces activités, les gouvernements peuvent permettre à un plus grand nombre de femmes et de jeunes d'accéder à des emplois rémunérateurs et de soutenir les petites et moyennes entreprises locales. Le secteur joue également un rôle unique dans la préservation du patrimoine culturel et le renforcement de la cohésion sociale : soutenir les artisans, les cinéastes, les musiciens et autres créateurs permet de célébrer la culture, les langues et les traditions locales. Dans les sociétés sortant d'un conflit ou en transition, les projets créatifs, qu'il s'agisse de programmes artistiques communautaires ou de festivals culturels, peuvent favoriser l'unité et offrir aux jeunes un débouché positif. En résumé, une économie créative florissante contribue non seulement à la croissance économique, mais favorise également un développement inclusif et durable en donnant le pouvoir à des voix diverses et en renforçant le sentiment d'identité et de fierté.

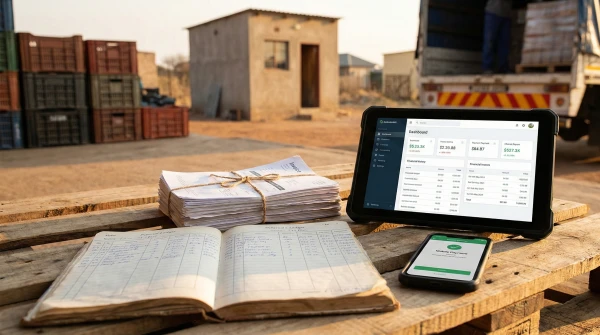

Dans le même temps, de nombreux pays n'ont pas encore pleinement capitalisé sur l'économie créative en raison de défis tels que les opérations informelles, le financement limité, les lacunes en matière de données et la faiblesse du soutien politique. C'est pourquoi un programme national délibéré est essentiel : avec les bonnes politiques et les bons investissements, les gouvernements et leurs partenaires de développement peuvent transformer le secteur de la création d'un potentiel inexploité en un pilier solide du développement.

Principales étapes de la conception d'un programme national d'économie créative

La conception d'un programme national pour l'économie créative nécessite une planification minutieuse et une approche multidimensionnelle. Les étapes et composants clés suivants sont essentiels :

- Réaliser une évaluation diagnostique : Commencez par une cartographie complète des industries créatives du pays et un diagnostic du secteur fondé sur des preuves. Cela implique de recueillir des données (à la fois quantitatives et qualitatives) sur l'ampleur actuelle des activités économiques créatives, leur contribution à l'emploi et au PIB, et les principales contraintes auxquelles elles sont confrontées. Dans de nombreux pays en développement, les statistiques officielles sur les industries culturelles et créatives sont rares. Cette étape peut donc impliquer des enquêtes sur le terrain, des entretiens avec les parties prenantes et des études de cas pour saisir des informations qui ne figurent pas dans les bases de données nationales. Le diagnostic devrait définir ce qui constitue « l'économie créative » dans le contexte local et identifier les sous-secteurs les plus importants (par exemple, la musique, le cinéma, la mode, l'artisanat, etc.). Il doit surtout identifier les obstacles à la croissance, tels que le manque de financement, les infrastructures inadéquates, les lacunes en matière de compétences ou les obstacles réglementaires, et fournir une compréhension de base pour éclairer la stratégie. (En Sierra Leone, par exemple, un diagnostic de l'économie créative soutenu par la Banque mondiale a été le premier effort visant à cartographier le secteur et a révélé des défis importants liés à la pénurie de données, aux opérations informelles et au soutien limité aux entrepreneurs créatifs.)

- Mobiliser les parties prenantes et élaborer une vision : Un programme d'économie créative réussi doit être fondé sur les connaissances et l'adhésion d'un large éventail de parties prenantes. Au début du processus de conception, organisez des consultations et des groupes de discussion avec des artistes, des créateurs, des organisations culturelles, des acteurs du secteur privé (tels que les entreprises créatives et les investisseurs), les agences gouvernementales concernées et la société civile. Cette approche participative répond à de multiples objectifs : elle permet de recueillir des points de vue sur le terrain concernant les besoins et les opportunités, de construire une vision commune de l'avenir du secteur et de favoriser un sentiment d'appartenance parmi les parties prenantes. Les créateurs et les professionnels de l'industrie peuvent mettre en évidence les obstacles pratiques (tels que la censure, le manque de sites ou le piratage) et proposer des idées, tandis que les fonctionnaires peuvent aligner le programme sur les priorités nationales. Un large engagement permet également de cartographier l'écosystème existant, en identifiant les ONG actives, les projets de donateurs ou les pôles créatifs que le programme peut exploiter. En fin de compte, cette étape garantit que la stratégie du programme est informée et inclusive au niveau local. (Par exemple, lors de la conception du programme d'économie créative au Rwanda, des discussions de groupe intensives ont eu lieu avec des cinéastes et des designers, des banquiers et des éducateurs, ce qui a permis de recueillir des informations précieuses et de susciter un enthousiasme pour le nouveau programme.)

- Identifier les secteurs et les interventions prioritaires : L'économie créative étant vaste, un programme national doit donner la priorité aux domaines présentant le plus d'impact potentiel ou de faisabilité dans le contexte local. À l'aide des preuves diagnostiques et des contributions des parties prenantes, les décideurs peuvent sélectionner quelques industries créatives prioritaires sur lesquelles se concentrer (par exemple, la musique et le cinéma peuvent être les principales priorités dans un pays, l'artisanat et le design dans un autre). Pour chaque domaine prioritaire, identifiez les interventions clés nécessaires pour catalyser la croissance. Il peut s'agir notamment d'investir dans le développement des talents (par exemple, les académies de musique, les écoles de cinéma), d'améliorer les chaînes de valeur et l'accès au marché (par exemple, le soutien aux réseaux de distribution, la promotion des exportations de produits artisanaux ou les places de marché numériques pour le contenu local) et de remédier aux blocages spécifiques dans ce sous-secteur. Il est également utile de choisir une initiative phare ou un projet « gagnant rapidement » dans un secteur prioritaire pour démontrer son succès précoce. Tout en se concentrant sur quelques industries, le programme devrait tout de même inclure des interventions transversales qui profitent au secteur de la création dans son ensemble, par exemple, la formation des entrepreneurs, des programmes de subventions ou des plateformes de mise en réseau ouvertes à tous les domaines de la création. Un ensemble clair de priorités stratégiques guidera l'allocation des ressources et la séquence des activités du programme.

- Mettre en place des cadres politiques et institutionnels favorables : Tout programme national doit fonctionner dans le cadre (ou contribuer à réformer) l'environnement politique plus large. Les gouvernements devraient revoir et renforcer les politiques, les lois et les institutions qui ont une incidence sur l'économie créative. Cela pourrait impliquer de mettre à jour les lois sur la propriété intellectuelle et leur application afin de protéger les créateurs, d'ajuster les réglementations qui entravent les activités créatives (telles que des règles de licence ou de censure compliquées) et d'introduire des incitations telles que des allégements fiscaux pour les entreprises créatives ou des quotas de contenu local dans les médias. Il est également crucial de déterminer le leadership institutionnel du programme : décider quel ministère ou agence coordonnera le programme d'économie créative (par exemple, un ministère de la Culture, du Commerce ou une nouvelle agence de l'économie créative) et comment les différents ministères (éducation, communications, tourisme, etc.) collaboreront. Un comité interministériel ou un groupe de travail dédié peuvent aider à harmoniser les efforts. La mise en place d'un cadre institutionnel peut également impliquer la création d'institutions publiques pour soutenir le secteur (par exemple, un conseil national des arts, une commission cinématographique ou une unité de gestion de fonds de développement de l'industrie créative). Une gouvernance claire et des signaux politiques forts de la part du gouvernement constitueront l'épine dorsale de toutes les initiatives du programme. (Dans le cas de la Sierra Leone, le diagnostic recommandait des réformes juridiques et politiques spécifiques et soulignait la nécessité d'un champion gouvernemental pour stimuler le développement de l'économie créative à l'avenir.)

- Financement et partenariats sûrs : le développement de l'économie créative nécessite des investissements, tant publics que privés. Les gouvernements devraient explorer des mécanismes de financement pour soutenir les entreprises créatives, tels que des fonds dédiés à l'économie créative, des programmes de subventions, des lignes de crédit ou des systèmes de garantie pour les PME créatives, et des fonds de démarrage pour les startups. Mobiliser les donateurs internationaux et les banques de développement peut s'avérer très efficace : ils peuvent fournir des subventions ou des prêts bonifiés pour capitaliser un fonds pour les industries créatives ou financer des composantes d'assistance technique du programme. Le secteur privé est un autre partenaire clé ; les banques et les investisseurs d'impact peuvent être incités à investir dans des entreprises créatives (par exemple, par le biais d'accords de cofinancement public ou de partage des risques), et les entreprises établies dans les secteurs des médias ou de la technologie peuvent apporter leur contribution par le biais de parrainages et de programmes de capital-risque. Les partenariats public-privé (PPP) sont particulièrement pertinents pour la construction d'infrastructures créatives. Par exemple, un PPP pourrait développer un centre de production multimédia, une salle de spectacle ou un espace de travail partagé pour les artistes. Lors de la conception du programme, créez un plan de financement qui associe les allocations budgétaires du gouvernement au soutien des donateurs et à l'investissement privé. Cette approche de financement multisources garantit la durabilité et témoigne d'un large engagement. (La conception du programme pour le Rwanda, par exemple, proposait un fonds pour l'économie créative combinant des ressources publiques et privées, ainsi que des modèles de co-investissement pour les centres et les studios créatifs par le biais de PPP.)

- Mettre en œuvre, surveiller et adapter : Une fois la stratégie formulée, le programme passe à la mise en œuvre. Il est judicieux de commencer par des projets pilotes ou de déployer progressivement des initiatives afin de tester des approches et de tirer des enseignements des premiers efforts. Le renforcement des capacités sera souvent nécessaire pour les institutions et le personnel chargés de mettre en œuvre le programme, par exemple en formant les responsables gouvernementaux à la dynamique de l'industrie créative ou en améliorant la capacité des banques locales à évaluer les propositions commerciales créatives. Il est tout aussi important de mettre en place un cadre de suivi et d'évaluation (S&E) dès le départ. Définissez des indicateurs de réussite clairs, tels que le nombre d'emplois créés dans les industries créatives, la croissance des revenus ou des exportations des secteurs créatifs, le nombre d'artistes/PME soutenues, etc., et suivez les progrès par rapport aux objectifs chaque année. Un suivi régulier permet aux décideurs politiques de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et de rendre des comptes aux parties prenantes. Le programme devrait inclure des mécanismes de retour d'information et d'apprentissage, afin de pouvoir s'adapter au fil du temps, en affinant les interventions, en élargissant les composantes efficaces ou en recalibrant les efforts si certaines stratégies échouent. La flexibilité et l'amélioration continue aideront le programme national à rester pertinent face à l'évolution rapide des tendances et des technologies créatives.

Études de cas d'Aninver : Sierra Leone et Rwanda

Sierra Leone — Diagnostic et boîte à outils pour l'économie créative : La Sierra Leone offre un excellent exemple de la manière dont un pays peut lancer un programme d'économie créative grâce à une étude diagnostique. En 2025, avec le soutien de la Banque mondiale, Aninver a aidé la Sierra Leone à réaliser son premier diagnostic complet de l'économie créative afin de cartographier les industries culturelles et créatives du pays et de recommander la voie à suivre. Cette évaluation semestrielle a permis d'identifier les principaux secteurs créatifs du pays, de la musique au cinéma, en passant par les médias numériques et l'artisanat, et a mis en lumière les principaux obstacles à leur croissance. Les résultats ont mis en lumière des défis tels que l'accès limité au financement, l'insuffisance des espaces/infrastructures créatifs, les lacunes en matière de formation professionnelle et le faible soutien réglementaire/institutionnel aux entrepreneurs créatifs. L'étude a notamment souligné la nécessité de mieux soutenir les jeunes et les femmes du pays, qui constituent une grande partie des travailleurs créatifs mais opèrent souvent de manière informelle. Grâce à un travail de terrain approfondi et à des consultations avec les parties prenantes à Freetown et dans d'autres régions, le diagnostic a permis de recueillir des informations de base : des musiciens, des créateurs de mode, des artistes et des créateurs de contenu ont participé à des ateliers pour partager leurs expériences et leurs besoins. Il en a résulté un rapport diagnostique détaillé fournissant une base factuelle pour l'action politique, y compris des recommandations pour des réformes juridiques (telles que le renforcement des droits de propriété intellectuelle et la création d'un conseil national des arts), des investissements ciblés dans des sous-secteurs prioritaires et des programmes de renforcement des capacités pour les petites entreprises créatives. Le projet a également produit une boîte à outils pratique ou une note d'orientation afin que d'autres pays à faible revenu puissent reproduire la méthodologie de cartographie et d'analyse de l'économie créative même avec des données rares. Le cas de la Sierra Leone souligne l'importance de commencer par une base de connaissances solide et l'adhésion des parties prenantes. Le processus de diagnostic a non seulement permis au gouvernement et aux donateurs de se faire une idée plus précise du potentiel de l'économie créative (et de son lien avec la création d'emplois pour les jeunes et la préservation de la culture), mais a également donné une impulsion aux parties prenantes locales pour organiser et défendre le secteur de la création. Cela jette les bases permettant au gouvernement et à ses partenaires de concevoir des programmes de suivi, tels que des programmes de financement ou des projets d'incubation, sur la base des recommandations du diagnostic.

Rwanda — Étude de faisabilité et conception du programme : L'expérience du Rwanda montre comment passer du diagnostic à un programme national à part entière. En 2024-2025, Aninver a aidé le gouvernement du Rwanda, avec le soutien de la Banque africaine de développement (BAD), à commander une étude de faisabilité pour concevoir un programme de développement de l'industrie créative. S'appuyant sur des recherches antérieures, cette mission a approfondi le secteur créatif du Rwanda, puis a élaboré un plan de programme détaillé comportant de multiples éléments. L'étude sur le Rwanda a confirmé des opportunités importantes dans des secteurs tels que le cinéma, la musique, la mode, les arts visuels et les médias numériques, mais a également mis en évidence des lacunes, notamment la nécessité de professionnels plus qualifiés, d'installations de production modernes, d'un meilleur accès au financement et d'une meilleure coordination des politiques. En réponse, la conception du programme a défini quatre principaux piliers d'intervention : (1) Développement du capital humain — renforcement de l'enseignement des arts créatifs, des programmes de formation et des incubateurs (en tirant parti d'initiatives existantes telles que « Art Rwanda Ubuhanzi » pour former de jeunes artistes et les mettre en relation avec les marchés) ; (2) Infrastructure — développer des pôles créatifs et des espaces physiques pour la production et la performance, potentiellement grâce à des PPP, et amélioration de l'infrastructure numérique pour les créateurs de contenu ; (3) Soutien financier — mise en place d'un un fonds dédié à l'économie créative et d'autres instruments de financement pour fournir des subventions, des prêts ou des fonds propres à des startups créatives, et inciter les investisseurs à « attirer » des capitaux privés ; et (4) Environnement et cadre institutionnel favorables — renforcement des politiques (par exemple, révision de l'application de la propriété intellectuelle et des droits des artistes), fourniture d'une assistance technique aux entreprises créatives et mise en place des structures de gouvernance nécessaires à la mise en œuvre du programme. Une série d'ateliers avec les parties prenantes à Kigali ont permis aux créatifs locaux, aux leaders de l'industrie et aux responsables de contribuer à la définition de ces composants. Le plan directeur du programme qui en a résulté comprenait des coûts détaillés, une feuille de route de mise en œuvre et un plan de suivi et d'évaluation pour suivre l'impact. Le cas du Rwanda illustre la valeur d'un programme holistique et bien structuré : plutôt que des projets isolés, il envisage un effort coordonné dans le cadre duquel les améliorations en matière de compétences, d'infrastructures, de finances et de politiques se complètent. Cela montre également l'importance du partenariat entre le gouvernement et un donateur international, en l'occurrence la BAD, pour fournir à la fois les ressources et l'expertise technique nécessaires à la conception d'un programme viable. Avec cette feuille de route en main, le Rwanda est bien placé pour mobiliser des financements et déployer des initiatives qui pourraient faire de son économie créative un moteur d'emplois, d'innovation et de dynamisme culturel dans les années à venir.

Recommandations politiques et considérations pratiques

Sur la base des informations ci-dessus, voici les principales recommandations et considérations à prendre en compte pour les gouvernements et les donateurs lors de la conception et de la mise en œuvre de programmes nationaux d'économie créative :

- Engagement et coordination de haut niveau : obtenir un soutien politique au plus haut niveau pour donner la priorité à l'économie créative dans les plans de développement nationaux. Les gouvernements devraient désigner un responsable institutionnel clair (par exemple, un ministère ou un groupe de travail sur l'économie créative) pour coordonner les nombreux secteurs concernés. Cela garantit que les efforts sont unifiés dans le cadre d'une vision commune et ne sont pas cloisonnés. Une agence spécialisée ou un comité interministériel peut superviser la stratégie, faciliter la collaboration intersectorielle et maintenir les objectifs de l'économie créative à l'ordre du jour politique.

- Engagement inclusif des parties prenantes : impliquez les professionnels de la création et les communautés à chaque étape du programme, de la planification et de la gouvernance à la mise en œuvre. Des consultations régulières avec les associations d'artistes, les leaders culturels, les groupes de jeunes et les représentants du secteur privé permettront de maintenir le programme en fonction des besoins réels. Cela contribue également à renforcer la confiance et la responsabilité. Une attention particulière doit être accordée à l'inclusion des femmes, des jeunes créateurs et des groupes marginalisés dans la prise de décisions et dans les cibles des bénéficiaires, afin de garantir que le programme favorise une croissance inclusive.

- Développement des compétences et éducation : Investissez dans le renforcement du capital humain dont l'économie créative a besoin. Cela implique d'intégrer les arts créatifs et les compétences numériques dans les programmes d'enseignement, de soutenir les programmes de formation professionnelle pour les métiers de la création (par exemple, design, production musicale, réalisation de films, développement de jeux) et de développer les talents par le biais du mentorat et de l'incubation. Les gouvernements peuvent créer ou développer des centres de formation pour les industries créatives, tandis que les donateurs peuvent financer des bourses d'études, des résidences d'artistes ou des échanges. Lier les programmes de compétences aux besoins du marché (par exemple, former des musiciens à l'ingénierie du son là où des studios émergent, ou enseigner des compétences en design liées aux industries artisanales locales) maximisera les résultats en matière de placement et d'entrepreneuriat.

- Accès au financement pour les créateurs : combler le déficit de financement qui étouffe souvent les entrepreneurs créatifs. Les mécanismes de financement innovants pourraient inclure un fonds pour les industries créatives soutenu par l'État fournissant des subventions ou un capital de démarrage aux artistes et aux startups, des systèmes de garantie de prêts pour encourager les banques à prêter aux entreprises créatives, et des concours ou des programmes de subventions de contrepartie pour stimuler de nouveaux projets. Les gouvernements devraient travailler avec les banques et les investisseurs pour améliorer la compréhension des modèles économiques des industries créatives afin de permettre un flux de financement privé accru. Les partenaires au développement peuvent jouer un rôle en cofinançant des programmes de subventions ou en proposant des lignes de crédit pour le secteur de la création. Veiller à ce que les entreprises appartenant à des femmes et dirigées par des jeunes puissent accéder à ces fonds (grâce à des activités de sensibilisation et à des produits personnalisés) est vital pour l'inclusion.

- Infrastructure et espace pour la créativité : planifiez l'infrastructure physique et numérique dont les communautés créatives ont besoin. Cela pourrait impliquer la construction ou la rénovation de centres culturels, de studios, de salles de spectacle, d'espaces de travail collaboratifs et de pôles d'innovation où les créateurs peuvent collaborer et accéder à des équipements. Les partenariats public-privé constituent un outil précieux à cet égard : par exemple, une ville peut s'associer à des investisseurs privés pour développer un centre créatif polyvalent ou un complexe de studios de cinéma, le gouvernement fournissant des terrains ou des incitations et le secteur privé fournissant le capital et la gestion. Dans le même temps, l'extension de l'infrastructure numérique (connectivité haut débit, hubs TIC) est essentielle, car de nombreuses activités créatives reposent désormais sur la production et la distribution en ligne. Les donateurs et les subventions gouvernementales peuvent financer des infrastructures « matérielles », tout en garantissant la durabilité en impliquant la communauté créative dans la gestion de ces espaces.

- Politique et environnement juridique favorables : revoir et réformer les politiques afin de créer un environnement favorable aux entreprises créatives. Cela comprend le renforcement des lois sur la propriété intellectuelle et leur application afin de protéger les droits d'auteur et d'encourager la création de contenu, de simplifier l'enregistrement des entreprises ou la fiscalité pour les entrepreneurs de l'industrie créative (par exemple en adoptant des incitations fiscales ou en réduisant les frais de licence pour les startups créatives) et de développer des politiques culturelles qui soutiennent le contenu local. Les gouvernements devraient également envisager des innovations réglementaires, telles que des quotas pour l'industrie de la création dans le secteur de la radiodiffusion ou des politiques d'approvisionnement qui favorisent les produits créatifs (comme l'approvisionnement d'œuvres d'art locales pour les bâtiments publics). Un cadre politique clair et favorable donne aux créateurs l'assurance que leur travail est valorisé et peut être rentable, et il indique aux investisseurs que le secteur est pris au sérieux.

- Partenariats et développement des marchés : Tirez parti des partenariats pour élargir la portée du programme. Au niveau international, engagez-vous auprès d'organisations telles que l'UNESCO, l'OMPI ou des banques régionales de développement qui ont des initiatives en faveur de l'économie créative. Elles peuvent proposer une expertise, des réseaux et parfois des financements. Favorisez les liens avec des plateformes et des entreprises créatives mondiales (par exemple, en invitant des services de streaming mondiaux, des labels de musique ou des marques de mode à encadrer des talents locaux ou à présenter du contenu local). Au niveau régional, collaborez avec les pays voisins sur des initiatives telles que des programmes d'échanges culturels ou la commercialisation conjointe de produits créatifs (un marché du film régional ou une foire d'art peuvent améliorer la visibilité). Au niveau local, encouragez les partenariats entre les créatifs et d'autres secteurs, tels que le tourisme (pour proposer des expériences culturelles) ou les entreprises technologiques (pour développer des solutions technologiques créatives). Les donateurs peuvent faciliter ces connexions en soutenant des foires commerciales, des festivals et des événements de réseautage qui relient les créateurs locaux à des marchés plus larges.

- Suivi, évaluation et apprentissage : mettez en œuvre de solides pratiques de suivi et d'évaluation pour suivre l'impact du programme d'économie créative. Définissez dès le départ des indicateurs de performance clés (KPI), tels que le nombre d'emplois créés dans les industries créatives, l'augmentation de la contribution du secteur au PIB, le volume de produits créatifs exportés, la participation des femmes et des jeunes, etc. Collectez régulièrement des données et analysez ce qui fonctionne. Ces données devraient être utilisées pour orienter les ajustements des politiques et démontrer la valeur du programme aux yeux des dirigeants politiques et des bailleurs de fonds. La mise en place d'une culture des données autour de l'économie créative présente également un avantage plus large : elle permet de sensibiliser à l'importance économique du secteur. Les gouvernements pourraient envisager de travailler avec les bureaux nationaux de statistique pour améliorer la mesure des industries culturelles/créatives dans les données officielles. Les donateurs peuvent y contribuer en finançant des études ou des observatoires afin de continuer à générer des connaissances sur l'économie créative sur le long terme.

- Vers un développement créatif durable : En fin de compte, la conception d'un programme national dans le domaine de l'économie créative consiste à intégrer la créativité dans le tissu de la planification du développement. Pour les gouvernements, cela signifie traiter les artistes, les entrepreneurs culturels et les créateurs comme des acteurs clés de la croissance économique et du progrès social. Pour les donateurs et les partenaires internationaux, cela signifie reconnaître les industries créatives comme un secteur de développement sérieux qui mérite d'être investi et soutenu. Grâce à une stratégie claire, à des partenariats solides et à une approche inclusive, un programme national d'économie créative peut libérer le talent et l'innovation à grande échelle. Les expériences de la Sierra Leone et du Rwanda montrent qu'avec un diagnostic, un cadre politique et un engagement appropriés, même les pays dont le secteur créatif est naissant peuvent tracer la voie vers une économie créative dynamique. En soutenant systématiquement la créativité, par le biais de l'éducation, des infrastructures, du financement et de politiques habilitantes, les pays peuvent diversifier leurs économies, créer des emplois pour l'avenir et donner aux communautés les moyens de raconter leur propre histoire et de développer leur capital culturel. Cela contribue non seulement à la prospérité économique, mais favorise également le type de société où l'expression créative et la richesse culturelle font partie des fondements du développement durable.