Nos vues

Comment réaliser une étude de faisabilité d'une usine de gestion des déchets

Le développement d'une usine de gestion des déchets solides municipaux (MSW) est une entreprise complexe. Avant d'investir dans la conception et la construction, il est essentiel de réaliser une étude de faisabilité. Cette étude évalue si l'installation de gestion des déchets proposée est viable du point de vue juridique, technique, financier, environnemental et social. Dans cet article, nous proposons un guide étape par étape pour mener une étude de faisabilité complète pour une usine de déchets urbains urbains. Nous expliquerons pourquoi ces études sont importantes, décomposerons les principaux éléments à analyser, discuterons des outils et des méthodologies couramment utilisés et partagerons les leçons tirées de projets concrets dans diverses régions. Enfin, nous proposons des recommandations pratiques aux consultants et aux développeurs préparant de telles études.

Introduction : Pourquoi les études de faisabilité sont importantes pour les usines MSW

Investir dans une usine de gestion des déchets est une décision majeure qui a des implications à long terme pour l'environnement, la santé publique et les finances d'une ville. Une étude de faisabilité est la première étape cruciale du développement d'une usine MSW, qui aide les parties prenantes à prendre des décisions éclairées. Cette étude agit comme un outil de gestion des risques : elle vérifie que le projet est réalisable et durable avant que des ressources importantes ne soient engagées. En examinant minutieusement tous les aspects du projet, une étude de faisabilité peut identifier rapidement les obstacles potentiels (tels que les obstacles réglementaires ou les déficits économiques) et proposer des solutions ou des alternatives. En substance, il répond à la question suivante : « Ce projet vaut-il la peine d'être poursuivi et à quelles conditions ? »

Les études de faisabilité sont particulièrement importantes pour les projets de déchets urbains urbains, car ces projets impliquent souvent des dépenses d'investissement importantes et doivent fonctionner de manière fiable pendant des décennies. Une étude bien menée donne aux investisseurs, aux autorités gouvernementales et à la communauté l'assurance que l'usine proposée atteindra ses objectifs, qu'il s'agisse de réduire l'utilisation des décharges grâce à la conversion des déchets en énergie, d'augmentation des taux de recyclage ou d'amélioration de l'élimination sanitaire. Cela garantit également que l'usine sera conforme aux normes environnementales et sera financièrement viable dans le contexte local. En résumé, une étude de faisabilité jette les bases d'une installation de gestion des déchets réussie en garantissant que tous les facteurs critiques sont évalués et alignés sur la réalité.

Étape 1 : Analyse réglementaire et juridique

La première composante d'une étude de faisabilité consiste à comprendre le cadre réglementaire et juridique. La gestion des déchets est hautement réglementée, de sorte que toute nouvelle usine MSW doit fonctionner dans le respect des lois locales et nationales. Au cours de cette étape, vous allez :

- Réviser les politiques et les lois relatives à la gestion des déchets : Examiner les réglementations nationales et municipales régissant la gestion des déchets solides. Cela inclut les lois sur la gestion des déchets, les lois de protection de l'environnement, les réglementations de santé publique et toute législation spécifique sur les technologies de traitement des déchets (par exemple, les lois sur les émissions d'incinération ou les exigences de recyclage). Assurez-vous que le projet est conforme à la stratégie de gestion des déchets du pays ou aux objectifs d'économie circulaire.

- Identifiez les permis et licences requis : Déterminez tous les permis dont le projet aura besoin. Les exigences courantes incluent l'approbation des études d'impact sur l'environnement (EIE), les licences d'exploitation des installations de gestion des déchets, les permis de construire et d'utilisation des sols, ainsi que les permis de santé et de sécurité. Par exemple, une usine de valorisation énergétique des déchets peut avoir besoin de permis d'émissions atmosphériques et d'une licence de production d'énergie si elle alimente le réseau en électricité. Assurez-vous de bien comprendre le processus et le calendrier d'obtention de chaque permis, car les approbations réglementaires peuvent être longues.

- Évaluer les contraintes et les responsabilités légales : Analysez qui a l'autorité en matière de MSW dans la zone du projet. Les administrations municipales sont souvent responsables des services de gestion des déchets. L'usine appartiendra-t-elle à la municipalité ou sera-t-elle gérée dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) ? Évaluer toutes les dispositions légales relatives aux PPP ou à la participation du secteur privé à la gestion des déchets. Vérifiez également s'il existe des lois concernant l'engagement des récupérateurs informels ou des réglementations du travail qui pourraient affecter le personnel.

- Exigences de conformité : Énumérez les normes spécifiques que l'usine doit respecter. Par exemple, les normes d'émissions pour un incinérateur (dioxines, particules, etc.), les normes de traitement du lixiviat pour une décharge ou les normes de qualité pour le compost si vous planifiez une installation de compostage de déchets organiques. L'étude de faisabilité devrait confirmer que le projet peut être conçu pour répondre à toutes ces exigences.

- Incitatifs ou soutien réglementaires : Déterminez s'il existe des incitations ou des réglementations qui pourraient bénéficier au projet. Certaines juridictions ont mis en place des tarifs de rachat des énergies renouvelables ou des allégements fiscaux pour les projets de valorisation énergétique des déchets, des objectifs de recyclage qui garantissent la demande d'installations de recyclage ou des objectifs obligatoires de réacheminement des déchets vers les sites d'enfouissement. Les connaître peut renforcer les arguments en faveur du projet ou influencer sa conception (par exemple, dimensionner une usine pour atteindre un taux de recyclage obligatoire).

En effectuant l'analyse réglementaire et juridique, vous vous assurez que l'usine proposée s'inscrit dans le contexte juridique et qu'il n'existe aucun obstacle juridique « bloquant ». Il clarifie également les étapes réglementaires à venir afin que le calendrier du projet tienne compte des processus d'autorisation. La faisabilité juridique est fondamentale : même un projet techniquement et financièrement solide échouera s'il ne peut pas obtenir les approbations nécessaires ou s'il enfreint la politique établie.

Étape 2 : Évaluation de la faisabilité technique

L'étape de faisabilité technique évalue si le projet est techniquement pratique et conçu de manière appropriée pour le flux de déchets et les conditions locales. Les principales activités et questions de cette phase sont les suivantes :

- Caractérisation des déchets et analyse de l'approvisionnement : commencez par recueillir des données sur les déchets solides municipaux que l'usine traitera. Analysez la quantité de déchets générés dans la zone de service (tonnes par jour/an) et leur composition. Pour les déchets urbains urbains, déterminez les fractions (matière organique, plastiques, papier, verre, métaux, etc.) et les propriétés telles que la teneur en humidité et le pouvoir calorifique. Ces informations sont essentielles : par exemple, une teneur en matières organiques et un taux d'humidité élevés peuvent favoriser le compostage ou la digestion anaérobie, tandis qu'un pouvoir calorifique extrêmement faible pourrait constituer un défi pour une installation de valorisation énergétique des déchets basée sur la combustion. Assurez-vous que l'étude prévoit également la production future de déchets pendant la durée de vie de l'usine, en tenant compte de la croissance démographique ou de l'amélioration de la couverture de collecte.

- Capacité et emplacement : en fonction de l'approvisionnement en déchets, déterminez la capacité de l'usine (débit de déchets que l'installation traitera par jour). Vérifiez si le site proposé convient : tenez compte de l'emplacement par rapport aux sources de déchets (afin de minimiser les distances de transport), de la disponibilité d'une superficie adéquate, des routes d'accès, de la proximité des services publics (eau, électricité) et de la distance des récepteurs sensibles tels que les résidences ou les écoles. Le site devrait également disposer d'un espace pour une expansion future si nécessaire. La faisabilité technique comprend la confirmation que les conditions du site (stabilité du sol, risque d'inondation, etc.) n'entraveront pas la construction et que les infrastructures (par exemple, les routes pour les camions à ordures) peuvent soutenir les opérations.

- Choix de la technologie : Évaluez les différentes options technologiques pour le traitement des déchets et choisissez celle qui convient le mieux. Les options pour les déchets solides solides comprennent la mise en décharge sanitaire (avec capture du méthane), l'incinération par combustion de masse (valorisation énergétique des déchets), la production de combustibles dérivés des déchets (RDF), la digestion anaérobie des matières organiques (production de biogaz), les installations de compostage, de recyclage et de récupération des matériaux (MRF), ou une combinaison intégrée de celles-ci. L'étude de faisabilité devrait comparer ces solutions en fonction de leurs avantages techniques : par exemple, la technologie peut-elle gérer la composition locale des déchets ? Cela nécessite-t-il un tri préalable ou un équipement spécial ? La technologie a-t-elle fait ses preuves et est-elle maintenable dans des contextes similaires ? Tenez compte de la fiabilité et des antécédents de chaque technologie, en particulier dans des environnements similaires à ceux de l'emplacement du projet. Par exemple, le traitement mécano-biologique (MBT) peut donner de bons résultats si les déchets sont mélangés et si les ressources nécessaires à la maintenance de haute technologie sont limitées, alors qu'un incinérateur à haute température peut nécessiter un flux constant de déchets riches en calories et des opérateurs qualifiés.

- Conception et flux de processus : décrivez la conception conceptuelle de l'usine. Cela comprend les principaux équipements (ponts-bascules, lignes de tri, broyeurs, fours ou digesteurs, systèmes antipollution, etc.), le flux de traitement (de la réception des déchets au traitement et à l'élimination finale des résidus) et le plan de dotation en personnel et d'exploitation. La faisabilité technique consiste à confirmer que tous les composants nécessaires peuvent être assemblés pour former un système fonctionnel. Si l'usine transforme les déchets en énergie, estimez la production d'énergie (production d'électricité ou de chaleur) en fonction de l'apport de déchets. S'il s'agit d'une installation de recyclage ou de compostage, estimez les résultats (tonnes de matières recyclables récupérées, compost produit, etc.).

- Besoins en services publics et en infrastructures : Déterminez les besoins connexes tels que l'alimentation en eau (pour le nettoyage ou les chaudières), l'alimentation électrique (pour les machines, sauf si l'usine s'autogénère), les systèmes de gestion du lixiviat et des eaux usées, et la gestion des routes et du trafic pour les camions de livraison des déchets. Vérifiez que ces besoins peuvent être satisfaits sur le site choisi. Parfois, une étude de faisabilité met en évidence la nécessité de mettre à niveau les infrastructures (par exemple, renforcer une route d'accès ou le raccordement au réseau électrique) dans le cadre du projet.

- Expertise et faisabilité opérationnelle : évaluez si les équipes locales peuvent exploiter et entretenir l'usine, ou si une formation spécialisée est nécessaire. Si une technologie est très avancée, pensez à la chaîne d'approvisionnement pour les pièces de rechange et le support technique. Une solution techniquement faisable doit être suffisamment robuste pour fonctionner compte tenu des capacités institutionnelles disponibles. Cela peut impliquer la planification d'une période initiale d'assistance technique ou de formation au moment de la mise en service de l'usine.

Tout au long de l'analyse technique, il est courant d'utiliser l'analyse de scénarios, qui consiste à prendre en compte plusieurs configurations ou technologies et à comparer leurs résultats. Vous pouvez effectuer une évaluation préliminaire du cycle de vie (ACV) pour chaque option afin d'évaluer l'efficacité environnementale globale (par exemple, en comparant les émissions de gaz à effet de serre d'un incinérateur à celles d'une décharge avec captage des gaz sur une période de 20 ans). À la fin de l'étape de faisabilité technique, l'étude devrait clairement identifier la solution technique recommandée et démontrer qu'elle peut fonctionner dans la pratique pour le flux de déchets donné et les conditions locales.

Étape 3 : Viabilité financière et économique

Aucun projet ne peut aller de l'avant sans une solide compréhension de sa faisabilité financière. Ce volet de l'étude examine si l'usine de gestion des déchets est rentable, à la fois du point de vue des affaires et de l'investissement et du point de vue coûts-avantages plus large pour la communauté ou la municipalité. Les principaux éléments sont les suivants :

- Estimation des dépenses d'investissement (CAPEX) : calculez le coût initial total de la mise en œuvre du projet. Cela comprend les coûts liés à l'acquisition de terrains (s'ils ne sont pas déjà fournis), à la construction d'installations (bâtiments, routes, fondations), à l'achat et à l'installation d'équipements (incinérateurs, digesteurs, générateurs, lignes de tri, véhicules tels que des camions de collecte ou des chargeurs, etc.), les frais d'ingénierie et de conception, les coûts de gestion de projet et les imprévus. Les études de faisabilité fournissent souvent une ventilation détaillée des dépenses d'investissement par postes, ainsi qu'un pourcentage de contingence pour couvrir les dépenses imprévues.

- Estimation des dépenses opérationnelles (OPEX) : Projetez les coûts annuels permanents liés à l'exploitation de l'usine. Les dépenses d'exploitation couvrent généralement les salaires du personnel, le carburant pour les équipements ou les générateurs, l'électricité pour les opérations, les produits chimiques ou les consommables (par exemple, les réactifs pour l'épuration des gaz de combustion dans un incinérateur), la maintenance et les pièces de rechange, les assurances, les frais administratifs et les coûts d'élimination ou de traitement des résidus (tels que les cendres provenant de l'incinération ou les déchets issus du tri). Assurez-vous d'inclure le coût de la conformité (surveillance environnementale, frais de permis) et tout service de location ou de dette si le projet est financé.

- Flux de revenus et financement : déterminez comment l'usine générera des revenus ou récupérera des coûts. Les sources de revenus courantes d'une installation MSW comprennent les frais de déversement (les frais payés par tonne de déchets à l'usine, généralement par les municipalités ou les collecteurs de déchets), la vente d'énergie (électricité ou chaleur s'il s'agit d'un projet de valorisation énergétique des déchets, souvent par le biais d'un contrat d'achat d'électricité ou d'un tarif de rachat), la vente de matériaux récupérés (plastiques recyclables, métaux, papier) ou de produits (compost, RDF, etc.), et éventuellement des crédits de carbone ou des crédits d'énergie renouvelable si applicable. L'étude devrait prévoir les recettes sur la base d'hypothèses réalistes : par exemple, quelle quantité d'électricité sera produite et à quel tarif sera-t-elle vendue ? À quel niveau les frais de pourboires peuvent-ils être fixés sans opposition politique ou publique ? Il est important d'aligner les hypothèses de recettes sur les conditions du marché local. Par exemple, si les matières recyclables sont vendues à bas prix dans la région, il serait irréaliste de compter sur des recettes de recyclage élevées.

- Analyse financière : à l'aide des projections d'investissement, d'exploitation et de revenus, effectuez une analyse financière détaillée. Cela inclut généralement la préparation de projections pluriannuelles des flux de trésorerie de l'usine. Les indicateurs clés à calculer sont la valeur actuelle nette (VAN) du projet (en particulier si l'on compare des alternatives), le taux de rendement interne (TRI) ou le retour sur investissement (ROI) pour les investisseurs et la période de récupération (combien de temps avant que le projet atteigne le seuil de rentabilité). Une analyse du seuil de rentabilité peut déterminer le débit de déchets ou les frais de déversement nécessaires pour couvrir les coûts. Si le projet n'est pas financièrement viable en lui-même, l'étude devrait le préciser et éventuellement explorer des modèles de financement tels que des subventions, des subventions ou un financement mixte pour combler l'écart. Pour les projets municipaux, une analyse coûts-avantages économiques (ACA) est parfois incluse, qui va au-delà des flux de trésorerie financiers pour tenir compte des avantages sociétaux (par exemple, des coûts de santé évités grâce à une meilleure gestion des déchets, une réduction des émissions de gaz à effet de serre) par rapport aux coûts sociétaux. Une analyse coûts-avantages économique positive peut justifier un financement public ou le soutien de donateurs, même si le retour sur investissement purement financier est modeste.

- Analyse de sensibilité : les projections financières comportent inévitablement des incertitudes (quantités de déchets futures, prix de l'énergie, coûts de construction, etc.). Pour y remédier, incluez une analyse de sensibilité sur les variables clés. Par exemple, évaluez l'évolution du TRI ou de la marge opérationnelle annuelle si l'approvisionnement en déchets est inférieur de 20 % aux prévisions, si le coût de construction dépasse de 15 % ou si le prix de vente de l'électricité est réduit. Cette analyse identifie les facteurs de risque critiques pour la viabilité financière. Si une légère modification d'un facteur (par exemple, les frais de pourboire) fait passer le projet de rentable à un projet déficitaire, ce facteur mérite une attention particulière et des mesures d'atténuation.

- Viabilité économique et abordabilité : pour les projets pilotés par le secteur public, considérez l'abordabilité du point de vue de la ville. Le projet réduira-t-il les coûts globaux de gestion des déchets par rapport au statu quo (comme les décharges à ciel ouvert et les nettoyages d'urgence) ? Les frais de pourboire requis sont-ils abordables pour la municipalité ou pour les transporteurs privés ? Souvent, les études de faisabilité pour les usines de déchets urbains solides comparent le coût par tonne de déchets gérés dans le cadre de la nouvelle installation à d'autres solutions (comme la poursuite de la mise en décharge) afin d'illustrer le rapport qualité-prix. Assurez-vous également que les sources de financement sont identifiées : seront-elles financées par le budget de l'État, un prêt, des investisseurs privés dans le cadre d'un PPP ou une combinaison des deux ? La section financière de l'étude devrait présenter un plan de financement viable, y compris les investisseurs ou les prêteurs potentiels et tout besoin de soutien financier (par exemple, financement du déficit de viabilité ou ajustements tarifaires).

À la fin de l'analyse financière, les décideurs devraient avoir une idée claire de la rentabilité du projet et de la manière dont il peut être financé. Si les chiffres sont limites, l'étude de faisabilité pourrait recommander des modifications (par exemple, augmenter la zone de service pour générer plus de déchets et de recettes, garantir un tarif énergétique plus élevé ou échelonner le projet pour réduire le coût initial). La viabilité financière est souvent le facteur décisif d'un projet. Cette section de l'étude doit donc être rigoureuse et reposer sur des hypothèses réalistes.

Étape 4 : Évaluation de l'impact environnemental et social

Chaque installation de gestion des déchets a un impact sur l'environnement et la communauté. Une étude de faisabilité doit inclure un examen des impacts environnementaux et sociaux potentiels et de la manière dont ils seront gérés. Dans de nombreux cas, une évaluation officielle de l'impact environnemental et social (EIES) ou au moins une évaluation environnementale préliminaire constitue un élément de faisabilité requis, en particulier s'il s'agit d'un financement international. Les principales considérations sont les suivantes :

- Impacts environnementaux : Déterminez comment le projet pourrait affecter l'air, l'eau et le sol. Pour une usine d'incinération ou de valorisation énergétique des déchets, la principale préoccupation concerne les émissions atmosphériques, c'est-à-dire des polluants tels que les particules, les NOx, le SO₂, les métaux lourds et les dioxines/furannes. L'étude devrait confirmer que des systèmes modernes d'épuration des gaz de combustion (épurateurs, filtres, etc.) seront en place pour respecter les limites d'émission. Si le projet implique une décharge ou un biodigesteur, envisagez de générer du lixiviat et planifiez la collecte et le traitement du lixiviat afin de protéger les eaux souterraines. Le bruit et les odeurs sont d'autres facteurs environnementaux : les grandes installations peuvent produire un bruit important (machines, circulation des camions) et des odeurs (en particulier lors de la manipulation de déchets organiques ou si des déchets sont stockés). Des mesures d'atténuation, telles que la fermeture des zones de traitement des déchets, l'utilisation de biofiltres pour contrôler les odeurs et la limitation des heures d'ouverture, devraient être décrites. Pensez également à l'impact climatique : l'étude pourrait quantifier les émissions de gaz à effet de serre avec et sans le projet. Les usines de traitement des déchets modernes visent souvent à réduire les émissions de méthane provenant des décharges ou à générer de l'énergie renouvelable, ce qui présente un avantage climatique net. Le cas échéant, incluez une analyse environnementale du cycle de vie comparant différents scénarios (par exemple, les émissions nettes d'équivalent CO₂ de la mise en décharge par rapport à l'incinération par rapport au compostage des déchets).

- Impacts sociaux : évaluez comment le projet affectera les communautés locales et les parties prenantes. Questions clés : Le site se trouve-t-il à proximité de zones résidentielles et constituera-t-il des nuisances ou des problèmes de santé pour les voisins ? L'acquisition de terres ou la réinstallation seront-elles nécessaires (si des personnes vivent ou travaillent sur le site choisi) ? L'acceptation de la communauté est cruciale : les projets relatifs aux déchets urbains, en particulier les usines de valorisation énergétique des déchets ou les décharges, se heurtent parfois à l'opposition de « Not In My Back Yard » (NIMBY). Une étude de faisabilité devrait évaluer l'opinion publique et planifier l'engagement des parties prenantes, par exemple des réunions communautaires pour expliquer les avantages du projet et les mesures de sécurité. Un autre aspect social est l'impact sur les récupérateurs ou les recycleurs informels : dans de nombreuses villes, les travailleurs du secteur informel dépendent des déchets pour leurs revenus (ramassage des matières recyclables dans les décharges). Une nouvelle installation pourrait perturber leurs moyens de subsistance. L'étude devrait proposer des mesures visant à intégrer ou à indemniser ces parties prenantes, par exemple en créant un centre de recyclage qui fournit des emplois aux anciens récupérateurs ou en proposant des programmes de formation professionnelle.

- Exigences environnementales réglementaires : Assurez-vous que le projet peut répondre à tous les processus d'évaluation environnementale requis. Par exemple, la législation locale peut exiger un rapport d'EIE complet et des auditions publiques avant l'approbation. L'étude de faisabilité comprend souvent les grandes lignes d'un plan de gestion environnementale (PGE) avec des mesures d'atténuation pour les impacts identifiés. Il doit montrer que le projet peut être rendu écologiquement acceptable grâce à une conception et à une gestion appropriées.

- Santé et sécurité : Tenez compte de la sécurité des travailleurs et de la santé publique. La manipulation des déchets peut présenter des risques (agents pathogènes, objets tranchants, substances dangereuses présentes dans les déchets mélangés). La conception devrait inclure des dispositifs et des protocoles de sécurité, tels que des équipements de protection pour les travailleurs, une manipulation appropriée des déchets médicaux ou dangereux s'ils peuvent être mélangés, et des systèmes de lutte contre les incendies (les décharges et les tas de déchets peuvent prendre feu ; les installations de biogaz traitent des gaz combustibles). Les améliorations de santé publique apportées par le projet (telles que la réduction des décharges à ciel ouvert, la diminution des vecteurs de maladies tels que les rats et les mouches) doivent également être considérées comme des impacts positifs.

- Avantages sociaux : Du côté positif, une usine de déchets solides urbains apporte souvent des avantages locaux tels que des opportunités d'emploi, des quartiers plus propres grâce à une meilleure élimination des déchets et parfois des infrastructures communautaires (routes ou électricité) dans le cadre du projet. L'étude devrait les mentionner pour fournir une vision équilibrée. Par exemple, une usine de valorisation énergétique des déchets pourrait fournir une énergie stable au réseau, ou une usine de compostage pourrait fournir du compost à un prix abordable aux agriculteurs locaux. Ces avantages indirects renforcent les arguments en faveur du projet.

En tenant compte des facteurs environnementaux et sociaux, l'étude de faisabilité garantit que le projet est non seulement techniquement et financièrement viable, mais également durable et responsable. Il est beaucoup plus facile de modifier ou de reconsidérer un projet au stade de l'étude que de résoudre des problèmes environnementaux ou sociaux après la construction. Cette étape est donc essentielle pour éviter de futurs conflits et pour obtenir le soutien de la communauté et les autorisations environnementales nécessaires.

Étape 5 : Analyse et atténuation des risques

Même après une planification minutieuse, chaque projet est confronté à des incertitudes. L'étude de faisabilité devrait inclure une analyse systématique des risques, identifiant les risques potentiels dans tous les domaines dont nous avons discuté et suggérant des stratégies d'atténuation pour chacun d'entre eux. Cette étape regroupe les résultats des sections précédentes afin de s'assurer que les décideurs sont conscients de ce qui pourrait mal tourner et de la manière d'y remédier. Les principaux éléments de l'analyse des risques sont les suivants :

Identification des risques : Dressez la liste de tous les risques importants qui pourraient affecter la réussite du projet. Les catégories de risques typiques pour une usine de gestion des déchets sont les suivantes :

- Risques techniques : défaillance de l'équipement, sous-performance technologique, difficulté à utiliser une technologie de pointe ou problèmes de construction (par exemple, conditions de site inattendues).

- Risques financiers : dépassements de coûts pendant la construction, recettes inférieures aux prévisions (peut-être en raison d'une réduction de la consommation de déchets ou de la baisse des prix du marché pour l'énergie/les matériaux), coûts d'exploitation plus élevés (tels que la flambée des prix du carburant) ou incapacité à obtenir un financement aux conditions attendues.

- Risques réglementaires : retards ou échecs dans l'obtention des permis, modifications des lois ou des réglementations (par exemple, une nouvelle loi interdisant l'incinération des déchets ou modifiant les règles d'importation/exportation de déchets), ou modification des priorités gouvernementales.

- Risques liés au marché et à la demande : si le projet repose sur la vente de produits (électricité, matières recyclables, compost), il existe un risque de ne pas trouver de marché stable ou de voir les prix fluctuer. De plus, si les systèmes de collecte des déchets sont faibles, l'usine risque de ne pas recevoir le volume de déchets attendu (risque lié aux matières premières).

- Risques environnementaux/sociaux : forte opposition du public entraînant des retards ou des annulations, poursuites judiciaires pour des raisons environnementales ou problèmes environnementaux imprévus (tels que des niveaux de pollution plus élevés que prévu).

- Risques opérationnels : manque de personnel qualifié pour gérer l'usine, conflits du travail ou problèmes de chaîne d'approvisionnement pour les pièces de rechange et les consommables.

- Force majeure : catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre) ou autres événements imprévus susceptibles d'endommager les installations ou de perturber les opérations.

Évaluation des risques : Pour chaque risque identifié, évaluez sa probabilité de survenance et la gravité de son impact. Certaines études utilisent une matrice de risque (faible/moyen/élevé) pour hiérarchiser les risques. Par exemple, une probabilité modérée d'un dépassement des coûts de 10 % peut constituer un risque financier moyen, alors que le risque de ne pas obtenir de permis peut être faible mais avoir un impact très élevé (car sans cela, le projet ne peut pas être réalisé). Cette évaluation permet de concentrer les efforts d'atténuation sur les risques les plus critiques.

Stratégies d'atténuation : Proposez des mesures pour réduire chaque risque élevé ou moyen à un niveau acceptable. L'atténuation peut prendre différentes formes :

- Pour les risques techniques, vous pouvez recommander de faire appel à un fournisseur de technologie éprouvé offrant des garanties de performance, ou d'inclure une redondance supplémentaire dans le système (équipement de sauvegarde) pour garantir la fiabilité.

- Pour faire face aux risques financiers, mettez de côté des fonds de prévoyance dans le budget, obtenez des contrats de construction à prix fixe ou négociez des contrats d'achat d'électricité à tarifs fixes pour garantir des recettes. L'assurance peut couvrir certains risques tels que les dommages ou les accidents.

- En ce qui concerne les risques réglementaires, il peut être utile de maintenir une bonne communication avec les autorités et peut-être de diviser le projet en plusieurs phases (par exemple, démarrer par un projet pilote pour prouver le concept et faciliter l'obtention des autorisations).

- En ce qui concerne le risque lié aux matières premières (quantité insuffisante de déchets), une solution pourrait consister à élargir la zone de service (acheminer les déchets des villes voisines), à signer des accords d'approvisionnement en déchets à long terme avec les municipalités ou à concevoir l'usine de manière à ce qu'elle soit flexible (capable de co-traiter d'autres matériaux ou de la réduire si nécessaire).

- L'atténuation des risques sociaux implique souvent l'engagement des parties prenantes : mener des campagnes de sensibilisation du public sur les avantages du projet, répondre aux préoccupations de la communauté de manière transparente et intégrer les commentaires de la communauté dans la conception du projet (par exemple en ajoutant un contrôle des odeurs ou en proposant des projets de développement local en compensation).

- Les mesures d'atténuation des risques opérationnels comprennent des programmes de formation pour le personnel, l'embauche d'opérateurs expérimentés (peut-être par le biais d'un contrat d'opérateur international dans un premier temps) et l'obtention de contrats de maintenance pour les équipements critiques.

Risque résiduel et décision « Go/No Go » : Après les mesures d'atténuation, indiquez le risque résiduel. L'étude de faisabilité devrait permettre de déterminer si les risques restants sont trop élevés. Si tel est le cas, soit des mesures supplémentaires sont nécessaires, soit le projet pourrait être considéré comme irréalisable pour le moment. Dans la plupart des cas, une étude de faisabilité n'annule pas purement et simplement un projet mais peut recommander des modifications importantes pour réduire les risques (par exemple, si un incinérateur présente trop de risques, l'étude peut recommander une technologie différente, comme la digestion anaérobie combinée à la mise en décharge).

La réalisation d'une analyse approfondie des risques garantit qu'aucune surprise ne fasse dérailler le projet ultérieurement. Cela montre aux parties prenantes (en particulier aux investisseurs et aux prêteurs) que l'équipe du projet est consciente des pièges potentiels et dispose d'un plan pour les gérer. En fait, de nombreux prêteurs examinent attentivement la section des risques d'une étude de faisabilité afin de déterminer si le niveau de risque du projet correspond à leur appétit. Par conséquent, cette section relie toutes les analyses antérieures et renforce la certitude que le projet peut être exécuté avec des risques gérables.

Outils analytiques et méthodologies utilisés

Tout au long des étapes ci-dessus, plusieurs outils et méthodologies analytiques sont utilisés pour renforcer la rigueur de l'étude :

- Analyse coûts-avantages (ACA) : cette technique est souvent utilisée au stade de la viabilité financière/économique, en particulier pour les projets financés par des fonds publics. Il quantifie et compare le total des avantages escomptés pour la société (par exemple, durée de vie prolongée des décharges, énergie produite, emplois créés, réduction de la pollution) aux coûts totaux (capital, exploitation, externalités environnementales). Si les avantages l'emportent sur les coûts (souvent démontrés par une valeur actuelle nette positive lors de la monétisation de tout, ou par un ratio coûts-avantages supérieur à 1), le projet est économiquement justifié. L'analyse coûts-avantages permet de saisir les avantages intangibles ou les coûts que l'analyse financière pure pourrait ignorer (comme le coût sociétal des émissions de gaz à effet de serre ou les avantages pour la santé publique liés à des rues plus propres).

- Analyse du cycle de vie (ACV) : L'ACV est une méthode permettant d'évaluer les impacts environnementaux d'un système « du berceau à la tombe ». Dans les études de faisabilité relatives à la gestion des déchets, les LCA peuvent comparer différentes options de traitement des déchets. Par exemple, un LCA peut illustrer comment l'incinération des déchets peut réduire les émissions de méthane provenant des décharges tout en augmentant le CO₂ provenant de la combustion, ou comment le recyclage permet d'économiser de l'énergie et des émissions en compensant la production de matières vierges. En analysant des facteurs tels que la consommation d'énergie, les émissions et la consommation de ressources tout au long du cycle de vie de chaque option, les décideurs ont une idée plus précise de la technologie qui est globalement préférable sur le plan environnemental.

- Modélisation financière (modèles tableurs) : Un modèle financier détaillé (généralement dans Excel ou dans un logiciel spécialisé) est conçu pour projeter les flux de trésorerie année par année. Ce modèle intègre des hypothèses sur la croissance des déchets, les coûts, les recettes, le financement (taux d'intérêt des prêts, calendriers de remboursement de la dette), les implications fiscales, etc. Le modèle permet de tester facilement différents scénarios (par exemple, ajuster la quantité de déchets ou les coûts) afin de déterminer les effets sur la rentabilité. C'est un outil indispensable pour calculer la VAN, le TRI, le retour sur investissement et pour effectuer l'analyse de sensibilité décrite précédemment.

- Analyse de sensibilité et de scénario : Comme mentionné, l'analyse de sensibilité fait varier systématiquement une entrée à la fois (ou plusieurs à la fois) pour tester les résultats. L'analyse de scénarios peut regrouper les hypothèses dans des scénarios cohérents, par exemple un scénario optimiste (augmentation des déchets et des recettes, faibles coûts), un scénario pessimiste (réduction des déchets, coûts élevés) et un scénario de référence. Ces analyses mettent en évidence l'éventail des résultats possibles et aident à planifier les imprévus.

- Analyse des parties prenantes : Sur le plan social, les consultants peuvent utiliser des méthodes d'analyse des parties prenantes pour cartographier toutes les parties concernées par le projet (résidents, entreprises, travailleurs des déchets, entités gouvernementales, ONG) et leurs préoccupations ou leur influence. Cela permet de formuler des stratégies d'engagement dans le cadre de la composante de faisabilité sociale.

- Matrice d'évaluation des risques : Dans le cadre de l'analyse des risques, une matrice ou un registre est souvent utilisé. Il répertorie les risques, les note en fonction de leur probabilité et de leur impact, et suit les mesures d'atténuation proposées et les propriétaires pour chaque risque. Cet outil permet de s'assurer qu'aucun risque n'est négligé et fournit un résumé clair dans le rapport.

L'utilisation de ces outils donne de la crédibilité à l'étude de faisabilité : chaque conclusion ou recommandation est étayée par des données et une analyse systématique plutôt que par des conjectures. Par exemple, si l'étude recommande une technologie donnée parce qu'elle donne le meilleur résultat en termes de coûts-avantages et les plus faibles émissions par rapport à l'ACV, il s'agit d'une position solide et défendable. De même, un modèle financier robuste indiquera précisément dans quelles conditions le projet reste rentable. Dans la pratique professionnelle, ces méthodologies sont considérées comme standard et leur inclusion dans le rapport répondra aux attentes des financiers, des examinateurs gouvernementaux et d'autres experts.

Leçons tirées de projets de faisabilité des MSW dans le monde réel

Des études de faisabilité pour des usines de gestion des déchets ont été réalisées dans divers contextes à travers le monde. Bien que chaque site présente des conditions uniques, des leçons et des idées communes peuvent être tirées de projets réels menés dans des régions telles que l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie :

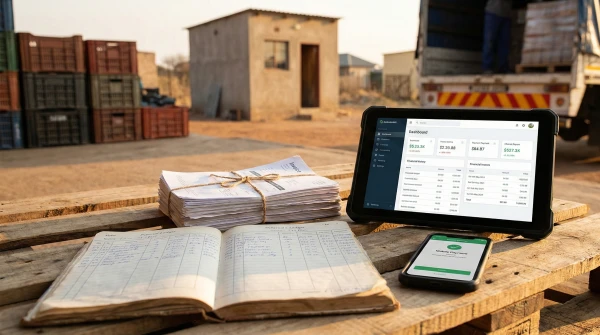

- Des données fiables, c'est de l'or : de nombreuses études de faisabilité menées dans des villes en développement sont confrontées à des lacunes en matière de données. Les informations précises sur la production et la composition des déchets sont souvent rares. Les enseignements tirés des projets précédents montrent l'importance de réaliser des audits et des enquêtes locaux sur les déchets. Par exemple, une ville d'Afrique peut avoir supposé un certain volume de déchets sur la base des moyennes nationales, mais une étude détaillée a révélé que les déchets effectivement collectés étaient bien inférieurs en raison de l'inefficacité de la collecte. Sans données fiables, les projets risquent d'être sur-conçus ou sous-conçus. Allouez donc du temps et des ressources à l'étude pour la collecte des données primaires (échantillonnage des déchets, entretiens, mesures sur le terrain).

- Le contexte local détermine la technologie : une solution qui fonctionne bien dans un pays peut échouer dans un autre si les conditions locales diffèrent. Parmi les exemples concrets, citons les usines d'incinération coûteuses qui ont été construites dans certaines villes d'Asie et d'Afrique, mais qui ont ensuite sous-performé parce que les déchets étaient trop riches en humidité et en matières organiques (ce qui les rendait difficiles à brûler et produisait peu d'énergie). Ces projets ont montré que la technologie devait correspondre au profil des déchets et à l'infrastructure. Souvent, des approches plus simples ou modulaires fournissent des résultats plus durables dans les contextes de développement, tels que l'amélioration des systèmes de recyclage, le compostage de la fraction organique abondante et la réhabilitation des décharges, avant d'envisager l'incinération par combustion de masse. Les études de faisabilité devraient évaluer de manière critique les solutions « de haute technologie » importées et peut-être favoriser des technologies éprouvées nécessitant peu d'entretien si les capacités techniques locales sont limitées.

- La durabilité financière est un défi : les enseignements tirés de l'Amérique latine et d'autres régions soulignent que même les installations de gestion des déchets techniquement performantes peuvent rencontrer des difficultés si la planification financière est faible. De nombreux projets municipaux dépendent des budgets du gouvernement ou de subventions de donateurs et rencontrent des difficultés lorsque ces fonds diminuent. Les études de faisabilité examinent de plus en plus les modèles de financement à long terme : par exemple, comment fixer les tarifs sur les déchets ou les redevances de pourboire à un niveau qui équilibre le recouvrement des coûts avec l'accessibilité publique. Il est communément admis que la volonté publique de payer pour les services de gestion des déchets est souvent faible dans les régions en développement. Des financements innovants peuvent donc être nécessaires (tels que des subventions croisées ou la monétisation de l'énergie et des matières recyclables pour subventionner les opérations). Une étude menée dans une ville d'Amérique latine a montré qu'une usine de valorisation énergétique des déchets ne pouvait être viable qu'avec une augmentation significative de la redevance municipale sur les déchets ou avec un soutien extérieur ; la ville a donc choisi de démarrer par un projet pilote de plus petite envergure. À retenir : soyez réaliste en ce qui concerne les recettes et envisagez des solutions progressives ou à grande échelle que l'économie locale peut soutenir.

- Appartenance environnementale et sociale : les projets réels démontrent qu'un engagement précoce auprès de la communauté et des autres parties prenantes peut réussir ou défaire un projet. Dans certains cas, l'absence de consultation publique a donné lieu à des manifestations et à l'annulation de projets par ailleurs solides. À l'inverse, les villes qui ont fait participer les citoyens à la planification (par exemple, en les informant des avantages de la fermeture d'une décharge à ciel ouvert et de l'ouverture d'une décharge sanitaire, ou en créant des programmes pour inclure les recycleurs informels) ont connu une mise en œuvre plus fluide. Une étude de faisabilité devrait donc intégrer un plan d'engagement des parties prenantes et refléter les commentaires de la communauté. Dans certaines régions d'Asie et d'Afrique, l'intégration du secteur informel des déchets dans de nouveaux systèmes (en leur proposant des rôles dans des coopératives de recyclage ou des emplois dans les nouvelles installations) a été un facteur clé de succès. Il aborde les impacts sociaux et tire parti des connaissances locales.

- Mise en œuvre progressive : Une autre idée est que l'échelonnement des composants du projet peut réduire les risques. Au lieu de mettre en œuvre une installation intégrée massive en une seule fois, certains cas réussis ont commencé par un aspect : par exemple, construire d'abord une installation de tri et de compostage pour traiter les déchets organiques (courants dans les flux de déchets d'Afrique et d'Asie du Sud), tout en continuant à utiliser les décharges existantes pour les résidus, puis ajouter une unité de valorisation énergétique des déchets lorsque la quantité de déchets et la capacité de gestion augmentaient. Cette approche progressive, souvent recommandée dans les études de faisabilité, permet de démontrer le succès à plus petite échelle, de renforcer les capacités et de procéder à des ajustements en cours de route. Il s'agit d'une stratégie pratique dans les domaines où le financement et l'expérience doivent s'accumuler progressivement.

- Soutien politique et institutionnel : Des études de faisabilité ont montré que même un projet bien conçu a besoin d'un environnement favorable pour prospérer. Par exemple, un projet dans une ville africaine a échoué parce que les réglementations locales ne permettaient pas à la municipalité de facturer des frais adéquats, et la collecte des déchets est restée irrégulière, ce qui signifie que l'usine n'a jamais reçu suffisamment de déchets. Dans le même temps, les pays qui ont mis en place des politiques nationales strictes (comme la fermeture obligatoire des décharges à ciel ouvert ou l'incitation à la production d'énergie à partir des déchets) ont fourni un terrain fertile pour la réussite de projets. La leçon à tirer est de considérer le système dans son ensemble : parfois, l'étude de faisabilité recommandera des réformes ou des efforts de renforcement des capacités pour l'autorité locale de gestion des déchets dans le cadre du projet. En Amérique latine, l'assistance technique aux services municipaux de gestion des déchets allait souvent de pair avec de nouveaux projets d'infrastructure, garantissant ainsi aux institutions la capacité de gérer efficacement les nouveaux systèmes.

En résumé, les projets du monde réel nous enseignent que le contexte est extrêmement important. Une étude de faisabilité ne doit pas simplement copier-coller une solution trouvée ailleurs ; elle doit assimiler ces leçons et adapter la conception du projet aux réalités locales. La flexibilité, l'engagement des parties prenantes et une planification financière réaliste sont des thèmes récurrents des projets d'usines MSW réussis dans le monde entier.

Recommandations pratiques pour la préparation d'études de faisabilité

Pour les professionnels (consultants, ingénieurs ou développeurs de projets) qui entreprennent une étude de faisabilité pour une usine de gestion des déchets municipaux, voici quelques conseils pratiques pour garantir un résultat de haute qualité :

- Constituez une équipe multidisciplinaire : les études de faisabilité nécessitent une expertise en ingénierie, en finance, en sciences de l'environnement, en évaluation sociale et en matière légale/réglementaire. Assurez-vous que votre équipe couvre tous ces domaines. Par exemple, faites appel à un ingénieur des déchets pour la conception technique, à un spécialiste de l'environnement pour les aspects liés à l'EIE, à un analyste financier pour le modèle économique, etc. Cela garantit la robustesse de chaque composante de l'étude.

- Impliquez les parties prenantes dès le début : ne menez pas l'étude dans le vide. Au début du processus, rencontrez les principales parties prenantes : le service municipal des déchets, les régulateurs environnementaux, les dirigeants communautaires, les collecteurs de déchets existants ou les représentants du secteur informel, et les acheteurs potentiels (comme le fournisseur d'électricité si vous planifiez une production d'énergie). Leurs contributions fourniront des informations précieuses (telles que des problèmes historiques, des préoccupations du public ou la volonté de participer) et aideront à renforcer l'adhésion. Il est plus facile d'intégrer les préoccupations des parties prenantes dans la conception du projet dès maintenant que de faire face à de la résistance plus tard.

- Ancrez l'étude sur les données : utilisez autant que possible des données réelles. Menez des enquêtes sur le terrain : études sur la composition des déchets, calendrier de collecte, étude des décharges, analyse des dossiers de coûts existants, etc. Si vous devez utiliser des hypothèses, expliquez-les et justifiez-les (par exemple, si vous supposez que la production de déchets augmentera de 5 % par an, associez-la à la croissance démographique prévue ou aux tendances économiques). Une analyse transparente et fondée sur des preuves renforce la crédibilité. Vérifiez également les données provenant de plusieurs sources (dossiers municipaux, études universitaires, villes similaires) pour vérifier vos chiffres.

- Comparez les alternatives et soyez objectif : Une bonne étude de faisabilité ne se contente pas de défendre une seule idée ; elle évalue les alternatives de manière équitable. Assurez-vous d'examiner au moins quelques scénarios différents (différentes technologies, différentes échelles, différents sites, le cas échéant). Documentez les avantages et les inconvénients de chacune et justifiez clairement l'option recommandée. De cette façon, les décideurs voient que vous avez envisagé différentes options et choisi celle qui correspond le mieux aux objectifs et aux contraintes du projet.

- Intégrez la marge de manœuvre et la flexibilité : lors de l'estimation des coûts et des délais, incluez des éventualités raisonnables. Les projets d'infrastructure sont souvent confrontés à des retards ou à des dépenses imprévues. Le fait d'en tenir compte dans l'étude (par exemple, en ajoutant une réserve de 10 à 15 % dans le budget et quelques mois supplémentaires dans le calendrier des approbations) rend les choses plus réalistes. Faites également preuve de flexibilité dans la conception du projet dans la mesure du possible, par exemple une capacité d'extension modulaire ou une technologie adaptable, au cas où les conditions changeraient (par exemple, les quantités de déchets augmentant plus rapidement que prévu).

- Concentrez-vous sur la conformité environnementale et les avantages pour la communauté : Compte tenu de l'attention portée aux projets de gestion des déchets, assurez-vous que votre étude met en évidence la manière dont l'usine respectera ou dépassera les normes environnementales et les avantages qu'elle apportera à la communauté. Cela pourrait être une amélioration de la propreté, une réduction de la pollution, la création d'emplois ou même de l'électricité pour un usage local. L'inclusion de ces avantages dans votre récit peut vous aider à obtenir le soutien des autorités et du public. S'il y a des points négatifs (par exemple, la nécessité de relocaliser certains recycleurs informels), proposez un plan d'atténuation ou de compensation dans l'étude. Une planification responsable fait partie de la faisabilité.

- Planifiez la feuille de route de mise en œuvre : ne vous contentez pas de « c'est faisable ». Décrivez les prochaines étapes pour faire avancer le projet. Cela peut inclure un plan de mise en œuvre de haut niveau : combien de temps prendra la conception détaillée ? Quelle est la stratégie d'approvisionnement (par exemple, s'agira-t-il d'un contrat de conception-construction ou d'offres distinctes pour l'équipement) ? Un opérateur ou un programme de formation sont-ils nécessaires ? L'identification des prochaines étapes dans le rapport de faisabilité aide les promoteurs du projet à comprendre ce qui est nécessaire pour réaliser réellement le projet.

- Révision et évaluation par les pairs : Avant de finaliser l'étude, demandez à des experts internes ou externes de l'examiner. Un regard neuf peut détecter les biais, les erreurs ou les suppositions faibles. Souvent, les agences de financement internationales ou les ministères ont leur propre liste de contrôle pour déterminer ce que doit couvrir une étude de faisabilité. Assurez-vous d'avoir abordé tous les points requis. Le contrôle qualité effectué à ce stade permet d'éviter des erreurs coûteuses par la suite.

En suivant ces recommandations, les consultants et les développeurs peuvent produire une étude de faisabilité complète et crédible qui servira de base solide au projet d'usine de gestion des déchets. N'oubliez pas que l'étude de faisabilité est souvent le document sur lequel se fondent les décisions de financement. Elle doit démontrer de manière convaincante que le projet est nécessaire, bénéfique et réalisable. Une étude approfondie facilite non seulement les approbations et le financement, mais sert également de plan de référence lors de la mise en œuvre, augmentant ainsi les chances que le projet réussisse à améliorer la gestion des déchets pour la communauté.