Nos vues

Tendances du financement climatique 2025 : nouvelles opportunités pour les IFD

Le financement de la lutte contre le changement climatique est passé d'un sujet de niche à un pilier central de la politique de développement. D'ici 2025, toutes les discussions sérieuses sur les infrastructures, le développement du secteur privé ou les investissements publics finiront par aborder le climat, que ce soit explicitement ou non.

Pour les institutions de financement du développement (IFD), ce changement représente à la fois un défi et une opportunité. Cela nécessite de repenser les risques, les mandats et les instruments. Mais cela permet également de faire ce que les IFD savent faire de mieux : transformer des priorités mondiales complexes en projets bancables sur le terrain.

Dans cet article, nous examinons les principales tendances du financement climatique observées en 2025 et la manière dont elles créent de nouvelles opportunités pour les IFD, en nous appuyant sur les travaux d'Aninver dans les domaines de l'économie bleue, du climat d'investissement vert et des programmes axés sur la résilience en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

1. Des « projets verts » aux portefeuilles adaptés au climat

L'une des tendances les plus claires est le passage du financement d'une poignée de projets écologiques phares à l'alignement de portefeuilles entiers sur le climat.

Pour les DFI, cela signifie :

- Analyser toutes les opérations en fonction des risques et des impacts climatiques.

- Fixer des objectifs d'atténuation et d'adaptation au niveau du portefeuille.

- Suppression progressive du soutien aux projets incompatibles avec les objectifs de l'Accord de Paris.

Dans la pratique, cela pousse les institutions financières de développement à intégrer des objectifs climatiques dans des secteurs qui n'étaient pas traditionnellement considérés comme « verts » : le tourisme, le numérique, la régénération urbaine ou même les systèmes fiscaux.

Nous le constatons de première main dans des missions telles que le diagnostic du climat des investissements verts en Gambie, où les considérations climatiques sont désormais au cœur de la priorisation des réformes de l'agro-industrie, du tourisme et de la gestion des déchets. Ce qui était autrefois une question de « faire des affaires » concerne désormais également la résilience, les émissions et l'efficacité des ressources.

Pour les IFD, cette logique de portefeuille permet de répondre à la question « Avons-nous des projets climatiques ? » à « Chaque projet est-il résistant au changement climatique et pertinent pour le climat ? »

2. L'adaptation et la résilience enfin au premier plan

Les investissements d'atténuation tels que les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique attirent toujours la majeure partie de l'attention mondiale, mais 2025 est clairement l'année où l'adaptation et la résilience occupent une place de plus en plus centrale. Cela est important pour les IFD, car l'adaptation est généralement plus spécifique au niveau local, plus exigeante en termes de politiques et beaucoup plus difficile à monétiser qu'une centrale solaire ou un parc éolien. Pourtant, la demande est énorme : les petits exploitants agricoles confrontés à des précipitations irrégulières, les communautés côtières exposées aux tempêtes ou les services de distribution d'eau confrontés à la sécheresse ont tous besoin d'investissements et d'un soutien technique que le financement commercial traditionnel a tendance à négliger.

Les travaux d'Aninver sur le projet d'assistance technique à l'agriculture familiale dans la région rurale 1 du Panama et sur l'agriculture, la dégradation des terres et la fragilité dans le G5 Sahel reflètent exactement ce changement. Ces interventions ne sont plus considérées comme purement rurales ou purement sociales ; il s'agit de programmes d'adaptation qui aident les communautés à gérer les risques grâce à de meilleurs services de vulgarisation, à une planification intelligente face au climat et à des chaînes de valeur plus résilientes. Pour les IFD, l'opportunité est de combiner des fonds concessionnels et commerciaux dans des programmes ruraux résilients aux changements climatiques, d'aider les gouvernements à concevoir des programmes basés sur les résultats qui récompensent les résultats de résilience et de développer de nouveaux indicateurs qui prennent en compte les pertes évitées ainsi que les nouveaux actifs construits.

3. La nature et l'économie bleue en tant qu'actifs climatiques investissables

Une autre tendance forte est le rôle croissant des solutions fondées sur la nature (forêts, zones humides, mangroves, herbiers marins) en tant qu'atouts climatiques reconnus. Dans les États côtiers et insulaires, cela se traduit par un intérêt croissant pour l'économie bleue et pour les marchés émergents du carbone bleu, où les IFD occupent une position unique pour aider les gouvernements et les acteurs privés à passer de la conception à la mise en œuvre.

Dans les Caraïbes, nous le voyons très clairement. Au Belize, nous aidons le gouvernement et ses partenaires à élaborer une stratégie globale d'économie bleue et une approche de communication, en clarifiant qui fait quoi et comment les investissements peuvent être mobilisés dans les domaines du tourisme maritime, de la pêche et de la conservation. À Trinité-et-Tobago, nous travaillons à la conception et à la formation d'un système de crédit pour le carbone bleu de haute qualité, dans lequel les mangroves et les herbiers marins sont traités comme des actifs générant des avantages climatiques mesurables et vérifiables.

Ces projets montrent ce que les IFD peuvent faire différemment en 2025 : apporter de la crédibilité technique à de nouveaux mécanismes de marché tels que le carbone bleu, les obligations de résilience ou les fonds liés à la nature ; financer les analyses initiales, les systèmes MRV et les cadres institutionnels qui rendent les investissements basés sur la nature bancables ; puis mobiliser des capitaux privés une fois les règles et les bases de référence claires. L'avantage n'est pas uniquement environnemental. Lorsque les communautés côtières constatent que des écosystèmes sains se traduisent par des emplois, des revenus et des recettes potentielles liées au carbone, la politique climatique devient beaucoup plus facile à soutenir politiquement et socialement.

4. Le financement mixte devient de plus en plus ciblé (et de plus en plus exigeant)

Le financement mixte n'est plus simplement une combinaison générique de monnaie concessionnelle et commerciale. En 2025, les IFD sont soumises à une pression bien plus forte pour faire preuve d'additionnalité, afin de montrer que les ressources concessionnelles permettent réellement de débloquer des projets qui n'auraient pas pu voir le jour autrement. Cela implique d'utiliser les tranches ou les garanties de première perte de manière plus sélective, d'aligner les prix sur des résultats clairement définis en matière de climat et de développement, et de combiner le financement avec un dialogue politique approfondi et un soutien à la préparation des projets.

Dans les opérations de type PPP, qu'il s'agisse de projets hospitaliers en Espagne ou de PPP dans les secteurs des transports et de l'énergie en Amérique latine, nous constatons que le financement mixte donne de meilleurs résultats lorsque trois éléments sont en place. Tout d'abord, le secteur public a une vision claire de ce qu'il souhaite, avec une répartition réaliste des risques et des normes de service qui rendent le projet attrayant pour des partenaires sérieux. Deuxièmement, les objectifs climatiques sont pleinement intégrés à la conception, que ce soit par le biais de normes d'efficacité dans les bâtiments hospitaliers, d'options d'approvisionnement renouvelables ou d'aménagements d'infrastructures résilients. Troisièmement, les IFD se positionnent à la croisée des chemins en utilisant des fonds concessionnels pour améliorer la bancabilité tout en aidant les gouvernements à gérer les risques budgétaires et climatiques à long terme. L'opportunité est désormais de passer de « fenêtres vertes » universelles à des solutions mixtes sur mesure qui tiennent compte des risques spécifiques au secteur, des capacités des pays et des objectifs climatiques explicites.

5. Données, taxonomies et « plomberie » du financement climatique

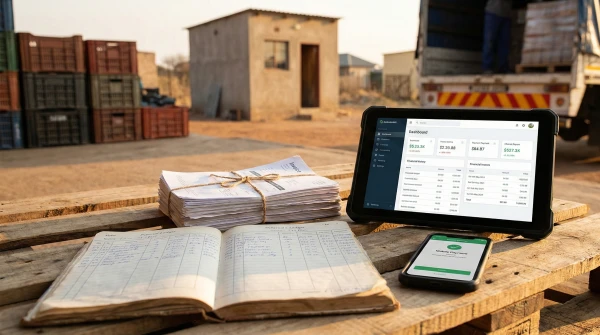

Derrière chaque projet climatique se cache une couche de plus en plus dense de données, de taxonomies et d'exigences en matière de rapports. Ce qui était auparavant une annexe facultative dans un document de projet est désormais un élément essentiel de l'éligibilité pour de nombreuses sources de financement. Les pays adoptent des taxonomies financières vertes ou durables, développent des systèmes MRV (Measurement, Reporting and Verification) nationaux et s'alignent sur les normes de divulgation régionales. Cette « plomberie » technique détermine discrètement quels projets peuvent accéder à quels pools de capitaux.

Dans nos travaux sur les diagnostics du climat d'investissement et sur les solutions numériques pour les régulateurs, par exemple, la stratégie de transformation numérique de l'organisme de réglementation de l'eau du Pérou, OTASS, nous voyons comment des systèmes d'information robustes et des classifications claires facilitent le suivi des dépenses liées au climat et attirent de nouveaux financements. Pour les IFD, cela ouvre une opportunité importante de financer des systèmes de données, des registres et des taxonomies en tant qu'infrastructure de base ; d'aider les régulateurs et les ministères à créer des pipelines crédibles alignés sur ces cadres ; et de simplifier les rapports pour les entités sous-souveraines, les villes et les PME qui auraient autrement du mal à s'y conformer. Des données fiables ne se contentent pas de satisfaire les donateurs ; elles renforcent la confiance des investisseurs privés qui ont besoin de précisions sur ce qui constitue un financement vert, résilient ou de transition.

6. La finance climatique au plus près des PME et des écosystèmes locaux

Enfin, 2025 donne une impulsion plus forte pour garantir que le financement climatique atteigne les PME, les startups et les écosystèmes locaux, et pas seulement les grands sponsors d'infrastructures. Ce changement est particulièrement visible dans les secteurs numériques et créatifs, où les nouveaux modèles commerciaux peuvent accélérer une croissance sobre en carbone ; dans le tourisme, où les petits opérateurs s'adaptent aux chocs climatiques et à l'évolution des marchés ; et dans l'agriculture, où les coopératives et les petits transformateurs jouent un rôle central dans le renforcement de la résilience.

Les récents travaux d'Aninver en Gambie, allant du renforcement de l'écosystème de l'entrepreneuriat numérique à la conception d'une stratégie nationale de tourisme numérique, en passant par la formation aux compétences numériques pour les MPME, montrent à quel point les agendas climatiques et numériques se chevauchent de plus en plus. Une base de PME plus connectée et maîtrisant les données est mieux placée pour adopter des pratiques intelligentes face au climat, accéder à des financements verts et participer aux chaînes de valeur émergentes. Les IFD peuvent jouer un rôle de catalyseur en collaborant avec les institutions financières locales pour concevoir des lignes de crédit et des programmes de garantie verts pour les PME, en finançant des accélérateurs et des créateurs d'écosystèmes qui associent les solutions climatiques au mentorat des entreprises, et en veillant à intégrer le genre et l'inclusion dans la conception des programmes dès le départ. Des initiatives telles que Fashionomics Africa, où les entreprises créatives dirigées par des femmes jouent un rôle central dans une croissance sobre en carbone et créatrice d'emplois, constituent une source d'inspiration utile pour ce à quoi cela peut ressembler dans la pratique.

Où les IFD peuvent apporter le plus de valeur ajoutée

Malgré toutes ces tendances, l'avantage comparatif des IFD ne réside pas uniquement dans l'argent. C'est la capacité d'associer le financement au dialogue politique, aux conseils techniques et à l'apprentissage.

Du point de vue d'Aninver, les programmes climatiques les plus efficaces sur lesquels nous avons travaillé présentent quelques caractéristiques communes :

- Ils investissent dans des institutions et des écosystèmes, et pas seulement dans des actifs physiques.

- Ils combinent l'analyse, la stratégie et le renforcement des capacités avec le financement.

- Ils relient délibérément les agendas mondiaux (Paris, nature, ODD) aux priorités et aux moyens de subsistance locaux.

Qu'il s'agisse d'un programme de carbone bleu dans les Caraïbes, d'une stratégie pour les industries créatives au Rwanda ou d'une initiative de résilience rurale en Amérique latine, les IFD donnent le meilleur d'elles-mêmes lorsqu'elles aident les gouvernements et les acteurs privés à surmonter cette complexité, en transformant les objectifs climatiques en pipelines cohérents de projets bancables et fondés sur la société.

Pour les IFD qui envisagent 2025 et au-delà, le message est clair : le financement climatique n'est plus une gamme de produits de niche. C'est le prisme à travers lequel le financement du développement dans son ensemble sera évalué.

Vous voulez aller plus loin ?

Si vous souhaitez savoir comment ces tendances se répercutent sur les opérations du monde réel, nous vous invitons à explorer certains de nos projets récents et en cours liés au climat, à la résilience et à la croissance durable :

- Diagnostic du climat d'investissement vert (GICD) : obstacles politiques et réglementaires en Gambie

- Analyse de l'économie bleue au Belize

- Conception et formation d'un système de crédits pour le carbone bleu de haute qualité à Trinité-et-Tobago

- Programmes d'agriculture rurale et de résilience au Panama et dans le G5 Sahel

Ces missions et d'autres illustrent comment le financement climatique peut être traduit en solutions pratiques, et comment les IFD, les gouvernements et les partenaires privés peuvent travailler ensemble pour transformer l'ambition en mise en œuvre.