Nos vues

Les industries créatives dans les économies en développement : catalyseurs de l'emploi, des exportations et des PPP

Les industries créatives, qui comprennent le cinéma, la musique, la mode, le design, l'artisanat, le contenu numérique, les jeux vidéo, l'architecture, etc., sont en train de devenir de puissants moteurs de croissance dans les économies en développement. En Afrique et dans d'autres régions, ces secteurs culturels et créatifs préservent non seulement le patrimoine et façonnent les identités nationales, mais ils créent également des emplois, stimulent les exportations et attirent les investissements. En fait, l'économie créative mondiale est aujourd'hui une industrie de 2 billions de dollars qui soutient 50 millions d'emplois dans le monde, dont environ la moitié sont occupés par des femmes et plus de jeunes employés que dans tout autre secteur. Dans les pays où les industries créatives sont les plus développées, elles contribuent à environ 2 à 7 % du PIB, et les tendances mondiales suggèrent que le secteur pourrait représenter 10 % du PIB mondial d'ici 2030. Cependant, la part de l'Afrique dans ce marché en plein essor reste disproportionnée, un écart qui témoigne d'un immense potentiel inexploité. Le renforcement et la formalisation des secteurs créatifs et culturels peuvent ouvrir de nouvelles voies de développement économique. Dans cet article, nous explorons comment investir dans les industries créatives peut stimuler la création d'emplois, la croissance des exportations et des partenariats public-privé (PPP) innovants dans les économies en développement d'Afrique, en nous appuyant sur l'expérience d'Aninver dans des projets tels que Fashionomics, le partenariat Netflix-BAD et des initiatives d'économie créative au Rwanda et en Sierra Leone (pour en savoir plus sur l'expérience dans les industries créatives, cliquez sur ce lien : https://aninver.com/areas_expertise/creative-industries).

- Les industries créatives : un catalyseur pour l'emploi et une croissance inclusive

L'une des raisons les plus convaincantes pour les gouvernements de soutenir l'économie créative est sa capacité à créer des emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes. Le travail créatif est souvent à forte intensité de main-d'œuvre, décentralisé et entrepreneurial, ce qui le rend accessible aux petites entreprises et aux indépendants. Selon l'UNESCO, le secteur du cinéma et de l'audiovisuel en Afrique emploie actuellement à lui seul environ 5 millions de personnes et contribue pour 5 milliards de dollars au PIB du continent. Il ne s'agit que d'un segment de l'économie créative au sens large, qui comprend également la musique, la mode, l'artisanat, l'édition, les médias numériques, etc. Ensemble, les industries créatives constituent un « moteur du développement économique de l'Afrique », selon les estimations, le secteur pourrait créer plus de 20 millions d'emplois et générer 20 milliards de dollars de revenus annuels en Afrique dans de bonnes conditions. Ces emplois font souvent appel aux talents des jeunes et des femmes à un taux plus élevé que les industries traditionnelles, ce qui contribue à relever les défis démographiques et à relever les écarts entre les sexes en matière d'emploi.

Les exemples locaux ne manquent pas : la célèbre industrie cinématographique nigériane, Nollywood, produit environ 2 500 films par an et génère des revenus annuels supérieurs à 1 milliard de dollars, ce qui en fait une contribution majeure au PIB du Nigéria et une source de revenus pour des centaines de milliers de personnes (acteurs et réalisateurs, monteurs et vendeurs). Sur la scène musicale, les genres africains tels que l'afrobeats et l'amapiano ont conquis un public mondial, ce qui a permis aux studios d'enregistrement, aux producteurs d'événements et aux créateurs de contenu numérique de trouver de nouvelles opportunités d'emploi. De même, l'industrie de la mode africaine, évaluée à plus de 31 milliards de dollars, fournit des emplois à des millions d'artisans, de créateurs et d'entrepreneurs du commerce de détail à travers le continent. Même des secteurs tels que les jeux vidéo et la création de contenu numérique sont des employeurs émergents, car les jeunes Africains tirent parti des réseaux sociaux et de la technologie pour produire des bandes dessinées, des animations et des applications. Chacun de ces domaines créatifs a un effet multiplicateur sur l'économie : lorsqu'un artiste local réussit, il génère des revenus pour les managers, les spécialistes du marketing, les distributeurs et d'innombrables autres acteurs de la chaîne de valeur. À l'échelle mondiale, on estime que chaque dollar dépensé dans les industries créatives génère 2,5 dollars de production économique, ce qui reflète les liens étroits entre le travail créatif et d'autres secteurs (fabrication de marchandises, tourisme, télécommunications, etc.).

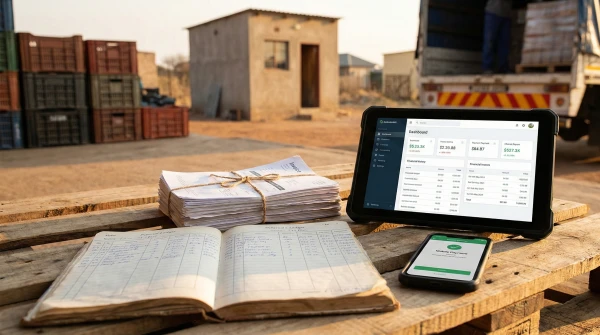

Il est important de noter que les industries créatives offrent une croissance inclusive qui peut atteindre des communautés souvent laissées pour compte. Par nature, les entreprises culturelles ont tendance à démarrer à petite échelle — un atelier d'artisanat, un studio d'enregistrement, une start-up de design — nécessitant un capital relativement modeste mais beaucoup de créativité humaine. Cela réduit les obstacles à l'entrée pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et les entrepreneurs, y compris ceux du secteur informel. Notre équipe d'Aninver a pu constater de première main comment les programmes d'entreprise créatifs peuvent renforcer l'autonomie des groupes marginalisés. Par exemple, l'initiative Fashionomics Africa de la Banque africaine de développement, qu'Aninver a contribué à concevoir, vise à permettre aux entrepreneurs africains du textile et de l'habillement (en particulier les femmes et les jeunes) de créer et de développer leurs entreprises en améliorant l'accès au marché, le financement, le mentorat et les compétences. En aidant des milliers de petits entrepreneurs de mode à se formaliser et à se développer, ces plateformes créent non seulement des emplois dans les domaines de la couture, du mannequinat, du marketing et du commerce électronique, mais encouragent également une nouvelle génération de chefs d'entreprise dans le domaine de la création. Dans le cadre du programme Fashionomics, nous avons identifié des moyens de mettre en relation les designers avec des banques commerciales, des investisseurs et même des canaux de financement alternatifs tels que le financement participatif, illustrant ainsi comment des interventions ciblées peuvent libérer l'esprit d'entreprise et l'emploi dans les secteurs créatifs.

Il convient également de souligner l'impact social de ces emplois. Les professions de l'industrie créative célèbrent le patrimoine et l'identité culturels (pensez aux artisans préservant l'artisanat traditionnel ou aux cinéastes racontant des histoires locales). Les emplois créés ne sont donc pas seulement une question de revenus, mais également de fierté culturelle et d'engagement communautaire. Dans les contextes d'après-conflit ou en développement, investir dans les arts et la culture peut inciter les jeunes à trouver des débouchés positifs et favoriser la cohésion sociale. Nos récents travaux sur un diagnostic de l'économie créative en Sierra Leone ont souligné ce point : l'étude a mis en évidence l'économie créative comme une voie clé pour la diversification économique, l'emploi des jeunes et la préservation de la culture dans un pays dont la population jeune croît rapidement. En cartographiant les industries de la musique, du cinéma, des jeux vidéo et du design de la Sierra Leone, nous avons fourni des recommandations pour aider les entrepreneurs à transformer leur passion créative en entreprises viables, luttant ainsi contre le taux de chômage élevé des jeunes grâce à des opportunités locales. Le message est clair : soutenir les industries créatives signifie investir dans les personnes et leurs idées, ce qui peut générer une croissance inclusive bien supérieure à ce que les secteurs traditionnels peuvent réaliser à eux seuls.

2. Exploiter le potentiel d'exportation et les marchés mondiaux

Outre les emplois nationaux, les industries créatives recèlent un énorme potentiel d'exportation pour les économies en développement. Contrairement à de nombreux produits de base traditionnels, les produits et services créatifs peuvent souvent atteindre les marchés internationaux à moindre coût de transport (distribution numérique) et peuvent être valorisés en raison de leur caractère unique. Lorsqu'un film de Kigali est diffusé sur Netflix, qu'une marque de mode de Lagos vend à Londres ou qu'un jeu mobile développé à Nairobi est téléchargé dans le monde entier, il s'agit d'exportations de contenu créatif qui génèrent des revenus et une reconnaissance à l'étranger. La demande mondiale de contenus culturels diversifiés est en plein essor et les créateurs africains surfent de plus en plus sur cette vague.

La production culturelle de l'Afrique est en train de devenir une destination d'exportation très prisée : les films et séries de Nollywood sont désormais appréciés par les diasporas et le public mondial sur des plateformes telles que Netflix et Amazon Prime, ce qui génère des recettes d'exportation et des contrats de licence. Les stars de la musique nigériane (Burna Boy, Wizkid, Tems et autres) sont en tête des palmarès internationaux et se produisent sur les scènes mondiales, tandis que des genres allant de l'afrobeats à l'amapiano sont devenus des sensations internationales. Un créateur de mode africain de Dakar ou de Johannesburg peut désormais vendre ses créations à un client de New York via des places de marché en ligne. L'artisanat et l'art contemporain d'Afrique sont prisés dans les galeries et les magasins de commerce équitable du monde entier. Bref, la culture africaine est de plus en plus reconnue comme une classe d'actifs exportable de grande envergure, attirant l'attention des principaux acteurs mondiaux. Des géants de l'industrie tels que Netflix, Universal Music Group et d'autres ont étendu leurs activités en Afrique, non seulement pour vendre leurs produits, mais aussi pour trouver du contenu local et des talents capables de réussir à l'échelle mondiale. Cette tendance apporte des investissements et du savoir-faire aux industries locales, créant ainsi un cercle vertueux dans lequel la qualité et la capacité s'améliorent, ce qui permet d'accroître encore les exportations.

Du point de vue des chiffres, le commerce mondial des biens et services créatifs est en plein essor. En 2022, les exportations de services créatifs (tels que l'informatique, les logiciels, la conception, la production multimédia) ont atteint 1,4 billion de dollars, en hausse de 29 % par rapport à 2017. Les exportations de biens créatifs (tels que l'artisanat, la mode, les livres, les œuvres d'art) ont atteint 713 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 19 % sur unctad.org. Les pays en développement contribuent de plus en plus à ce commerce. Historiquement, les économies avancées ont dominé les exportations de produits tels que les films, les formats télévisés et les services publicitaires, mais les pays en développement ont doublé leur part des exportations de services créatifs, passant de 10 % en 2010 à 20 % en 2022. Cela indique une capacité croissante des marchés émergents à produire des contenus et des services destinés à la consommation mondiale. Cependant, une grande partie de la production créative de l'Afrique est encore inexploitée ou sous-commercialisée sur la scène mondiale. Par exemple, malgré la production cinématographique prolifique du Nigeria, le continent reste largement mal desservi en termes d'infrastructures cinématographiques (un seul écran pour 787 000 habitants en Afrique, contre environ 1 pour 50 000 en Europe). Cela limite les recettes des salles et signifie que les cinéastes africains dépendent fortement de la distribution numérique et des festivals à l'étranger pour toucher le public. De même, des problèmes tels que le piratage et la faiblesse de l'application de la propriété intellectuelle nuisent souvent aux revenus des créateurs : le rapport de l'UNESCO estime que 50 à 75 % des recettes potentielles sont perdues à cause du piratage sur les marchés cinématographiques africains. Relever ces défis grâce à de meilleures politiques et à une meilleure application est essentiel pour transformer le travail créatif en recettes d'exportation durables.

Il existe des exemples encourageants de succès transfrontaliers qui montrent la voie à suivre. L'essor du streaming a permis à des contenus de niche de trouver des fans dans le monde entier : par exemple, une série nigériane peut faire la une des tendances internationales sur Netflix, ou un développeur de jeux sud-africain peut publier sur les boutiques d'applications du monde entier. Les diasporas culturelles jouent également un rôle dans l'amplification des exportations : la diaspora africaine à l'étranger joue souvent le rôle d'adoptrice précoce et d'ambassadrice de la musique, des films, de la mode et de l'art africains, contribuant ainsi à promouvoir ces produits sur les marchés traditionnels. Nous voyons des entrepreneurs créatifs collaborer de plus en plus au-delà des frontières : coproductions cinématographiques panafricaines (encouragées par les initiatives des banques multilatérales et de l'UNESCO), créateurs de mode africains s'associant à des marques européennes, ou développeurs de jeux africains passant des contrats pour des studios internationaux. Chaque succès renforce la marque de la créativité africaine et ouvre des portes à d'autres. Comme l'a noté l'investisseur Ibrahim Sagna, « la culture africaine est enfin reconnue comme un actif exportable d'une ampleur critique », des secteurs tels que le divertissement devant connaître une croissance annuelle d'environ 15 % dans les années à venir. En effet, PwC prévoit que le marché du divertissement et des médias en Afrique atteindra 4,6 milliards de dollars d'ici 2025 à ce rythme de croissance, signe d'une accélération de la consommation locale et des recettes d'exportation.

Chez Aninver, nous avons été à la pointe des analyses qui permettent de réaliser ce potentiel d'exportation. En partenariat avec Netflix, notre équipe a élaboré une feuille de route pour la collaboration entre Netflix et la Banque africaine de développement (AfDB) afin de catalyser la croissance des industries du cinéma et de la télévision en Afrique. Nous avons identifié comment un investissement accru dans les productions locales, la formation des cinéastes et l'amélioration des canaux de distribution peuvent permettre à la narration africaine d'atteindre un public mondial plus large. Les plateformes de streaming mondiales qui s'associent à des institutions de développement constituent une approche novatrice, essentiellement une collaboration entre le secteur public et le secteur privé, visant à favoriser les écosystèmes créatifs locaux afin de produire davantage de contenus exportables. Notre travail avec Netflix et la BAD a mis en évidence le fait que, face à la demande croissante d'articles africains dans le monde entier, un soutien stratégique (du financement au développement des compétences) peut aider les entreprises de médias africaines à se développer et à exporter davantage de contenus, afin de tirer une plus grande valeur de l'économie créative mondiale. De même, notre étude de faisabilité de Fashionomics Africa visait non seulement la création d'emplois, mais envisageait également un marché en ligne où les MPME africaines de la mode pourraient vendre à l'international, en exploitant le commerce électronique pour exporter des vêtements et des accessoires au-delà de leurs frontières. En améliorant la connaissance du marché et les canaux de vente numériques, les entrepreneurs de la mode peuvent atteindre la vaste diaspora africaine et les consommateurs du monde entier qui recherchent des designs africains authentiques, transformant ainsi la créativité locale en recettes en devises.

En résumé, le potentiel d'exportation est l'une des principales promesses de l'économie créative. Avec le soutien approprié, les entreprises créatives des pays en développement peuvent être compétitives en termes de qualité et d'originalité, et le marché mondial est avide de nouveaux contenus. La promotion de ces secteurs signifie de nouvelles sources de recettes d'exportation, une diversification au détriment des matières premières et une image de marque économique plus forte pour les pays (renforcement du pouvoir d'influence au fur et à mesure que les nations se font connaître pour leurs produits culturels). La prochaine étape consiste à s'assurer que les investissements et les partenariats sont en place pour réaliser ce potentiel, et c'est là que les financements innovants et les PPP entrent en jeu.

3. Partenariats public-privé : investir dans la créativité

Bien que les opportunités soient immenses, le développement d'une industrie créative florissante nécessite des investissements stratégiques et une collaboration. De nombreux secteurs créatifs sont confrontés à des défis tels que des infrastructures limitées (par exemple, studios, salles de cinéma, haut débit), un financement limité (les banques hésitent souvent à investir dans les entreprises créatives) et des lacunes en matière de compétences (besoin d'une formation spécialisée dans la production de films, le développement de jeux, la commercialisation de la mode, etc.). Les partenariats public-privé (PPP) et d'autres partenariats innovants peuvent jouer un rôle central pour surmonter ces obstacles en tirant parti des atouts du gouvernement et du secteur privé.

L'infrastructure au service de la créativité est l'un des domaines propices aux solutions PPP. Tout comme les PPP sont utilisés depuis longtemps pour construire des routes et des centrales électriques, ils peuvent être adaptés aux infrastructures culturelles. Par exemple, le développement d'un réseau de pôles de création, de studios de cinéma, de centres des arts de la scène ou d'incubateurs multimédia dépasse souvent les seuls budgets publics, mais grâce à des modèles de PPP, les gouvernements peuvent fournir un soutien (terrains, cofinancement, incitations politiques) tandis que les investisseurs privés apportent des capitaux et une expertise dans la gestion des installations. Au Nigeria, un exemple notable est la rénovation du Théâtre national de Lagos grâce à un partenariat qui attire des investissements privés pour le transformer en un centre moderne des industries créatives. Des initiatives similaires pourraient être mises en œuvre à travers l'Afrique : imaginez des complexes de studios de cinéma, des villages d'enregistrement de musique ou des centres d'incubation de design et de technologie développés conjointement par des agences publiques et des entreprises privées. Ils fournissent non seulement un espace physique et des équipements aux créateurs, mais témoignent également d'un engagement sérieux en faveur du secteur, attirant de nouveaux investissements et des opportunités de formation.

Notre expérience dans la conception de programmes de l'industrie créative au Rwanda illustre la manière dont la réflexion sur les PPP peut être intégrée au développement de l'économie créative. Aninver a mené une étude de faisabilité et une conception détaillée du programme pour le Programme d'économie créative du Rwanda, dont l'un des principaux piliers était le développement des infrastructures par le biais de PPP. Nous avons cartographié les centres et espaces créatifs existants au Rwanda et avons identifié les lacunes nécessitant de nouvelles installations ou des améliorations. Le programme recommandait d'explorer les partenariats public-privé pour développer des espaces créatifs, par exemple en convertissant des bâtiments publics sous-utilisés en centres de travail collaboratif pour artistes ou en établissant des partenariats avec des entreprises de télécommunications pour créer des laboratoires d'innovation pour les créateurs de contenu numérique. En impliquant des partenaires privés, le Rwanda peut bénéficier d'un financement supplémentaire et d'un savoir-faire opérationnel, tout en veillant à ce que ces espaces créatifs soient durables et adaptés aux besoins de l'industrie. Notre étude a également suggéré des modèles de cofinancement pour les infrastructures gérées par le secteur privé (telles que des subventions de contrepartie ou la fourniture de terrains) afin d'encourager les investissements dans les studios de cinéma, les théâtres et les centres culturels. De cette façon, le gouvernement n'a pas à payer la totalité de la facture à l'avance ; il peut au contraire catalyser l'investissement privé et partager les risques/bénéfices, exactement ce dans quoi les PPP excellent.

Le financement des entreprises créatives est un autre domaine de l'innovation en matière de partenariat. Les prêteurs traditionnels considèrent souvent les entreprises créatives comme présentant un risque élevé en raison de leurs actifs incorporels et de leurs revenus imprévisibles. Pour combler cette lacune, les institutions de développement et les gouvernements mettent au point des mécanismes de financement de l'industrie créative, souvent en collaboration avec des investisseurs privés ou des fonds d'impact. Dans le programme rwandais mentionné, nous avons conçu une proposition de fonds pour l'économie créative qui fournirait une combinaison de subventions, de prêts et de fonds propres à des startups créatives, structuré de manière à attirer des investissements privés et à permettre aux investisseurs locaux de co-investir. Un tel fonds peut être créé par des fonds publics ou par des donateurs, mais géré avec la rigueur du secteur privé, peut-être même dans le cadre d'un PPP avec un gestionnaire de fonds. De même, les agences de crédit à l'exportation et le capital-risque peuvent s'associer pour soutenir les exportations créatives (par exemple, financer des coproductions cinématographiques ou des circuits de tournées musicales). Nous voyons également de grandes entreprises technologiques et médiatiques prendre de l'ampleur : Netflix, Google et Spotify ont lancé des programmes de formation et des subventions pour les créateurs africains, souvent en partenariat avec des initiatives publiques ou multilatérales. Il s'agit en fait de PPP (ou de partenariats sociaux entre entreprises) qui alimentent le vivier de talents créatifs.

Le développement des compétences et l'enseignement destinés au secteur de la création peuvent également bénéficier des modèles de PPP. Les studios de médias privés, les maisons de mode et les entreprises technologiques peuvent collaborer avec des universités publiques ou des instituts professionnels pour développer des programmes qui répondent aux besoins de l'industrie. Aninver a organisé des ateliers et des masterclasses en partenariat avec des banques de développement et des associations de l'industrie créative dans le cadre de projets tels que l'initiative Fashionomics Africa. Ces événements de formation réunissent des institutions publiques (pour atteindre les participants et fournir une certification) et des experts privés (pour partager des connaissances du monde réel). En tirant parti des forces de chaque partie, ces partenariats renforcent le capital humain de manière plus efficace. Nous pensons que l'amélioration continue des compétences, qu'il s'agisse de gestion commerciale pour les artistes ou de formation technique en CGI ou en ingénierie du son, est essentielle à l'épanouissement des professionnels de la création. Les PPP auxquels participent les universités, les fonds publics de formation et les dirigeants du secteur privé peuvent rapidement élargir l'offre de formations de qualité dans les industries créatives.

En outre, les PPP peuvent contribuer à réduire la fracture numérique qui touche les communautés créatives. Par exemple, le ministère des TIC d'un pays peut s'associer à une entreprise technologique mondiale pour déployer un accès haut débit ou à une plateforme numérique dans les zones rurales, permettant ainsi aux artisans ou aux musiciens de cette région de se connecter aux marchés. Dans de nombreux pays africains, les entreprises de télécommunications ont parrainé des hackathons, des studios d'applications ou des plateformes de diffusion de musique en conjonction avec des programmes gouvernementaux, agissant ainsi en tant que PPP pour l'infrastructure de contenu numérique.

Enfin, les cadres politiques et réglementaires des industries créatives nécessitent souvent un dialogue entre le secteur public et le secteur privé. Les gouvernements fixent les règles en matière de propriété intellectuelle, de fiscalité et de commerce qui ont une incidence profonde sur les entreprises créatives. En établissant des partenariats formels ou des groupes de travail avec des représentants de l'industrie créative (associations d'artistes, studios privés, etc.), les décideurs peuvent élaborer des réglementations plus efficaces et plus favorables aux entreprises. Nous observons une dynamique positive dans des pays tels que le Nigeria, qui a récemment créé un ministère fédéral de l'Art, de la Culture et de l'Économie créative pour accorder au secteur une attention politique de haut niveau. Ce soutien institutionnel, combiné à la contribution des parties prenantes privées, peut mener à des politiques qui encouragent l'investissement (allégements fiscaux, fonds d'amorçage), protègent les droits des créateurs et ouvrent l'accès aux marchés internationaux.

En résumé, les partenariats innovants permettent de débloquer le financement et les infrastructures nécessaires à la prospérité des industries créatives. Les institutions de financement du développement (IFD) apportent également un soutien croissant : par exemple, la Société financière internationale (IFC) a désormais des initiatives ciblant les industries créatives, notant que les gouvernements reconnaissent le potentiel de croissance du secteur et lancent des programmes en conséquence. Chez Aninver, nous sommes fiers de travailler à l'intersection des acteurs publics et privés dans ce domaine, qu'il s'agisse d'aider Netflix à nouer un partenariat panafricain avec la BAD ou de conseiller les gouvernements sur les stratégies qui tirent parti des talents du secteur privé et le financement du développement du secteur créatif. Le résultat de ces collaborations sera une croissance plus rapide et des modèles économiques plus résilients dans l'économie créative, car ni le secteur public ni le secteur privé ne peuvent y parvenir seuls.

4. L'expérience d'Aninver et la voie à suivre

La convergence de la création d'emplois, de la diversification des exportations et des investissements axés sur les PPP fait des industries créatives la pierre angulaire du développement durable au 21e siècle. Les pays qui développent ce secteur de manière proactive devraient en récolter des bénéfices substantiels : des millions de nouveaux emplois pour les jeunes créateurs et entrepreneurs, de nouvelles sources de recettes d'exportation et d'investissements directs étrangers, et un capital culturel dynamique qui renforce la cohésion sociale et l'image de marque nationale. L'Afrique, en particulier, possède une mine de talents et d'atouts culturels prêts à être exploités. L'essentiel est désormais de traduire ce potentiel en stratégies et projets concrets, et c'est là que le soutien d'experts peut faire toute la différence.

Chez Aninver Development Partners, nous sommes spécialisés dans l'exploitation de la puissance de l'industrie créative pour stimuler le progrès économique, et nous avons une solide expérience dans divers secteurs créatifs, notamment le cinéma et la télévision, le textile et la mode, les médias numériques, etc. Nos missions de conseil, qu'il s'agisse de la plateforme Fashionomics de la BAD ou de la boîte à outils sur l'économie créative de la Banque mondiale pour la Sierra Leone, nous ont permis de mieux comprendre ce qui fonctionne sur le terrain pour débloquer les chaînes de valeur créatives. Nous combinons une recherche et une analyse sectorielles rigoureuses avec une planification pratique de la mise en œuvre, un renforcement des capacités et des solutions numériques. Notre équipe a aidé à concevoir des programmes nationaux d'économie créative (Rwanda), à créer des places de marché en ligne (Fashionomics), à établir des feuilles de route de collaboration entre les parties prenantes mondiales et locales (Netflix et AfDB) et à développer des boîtes à outils pour les entrepreneurs créatifs (Sierra Leone), toujours adaptées au contexte local et orientées vers un impact durable.

L'approche d'Aninver est fondamentalement holistique. Par exemple, lorsque nous avons travaillé sur le programme du Rwanda, nous ne nous sommes pas contentés de définir les besoins en infrastructures ; nous avons également intégré le développement du capital humain, les mécanismes de financement et les cadres politiques habilitants dans le plan. Cela garantit que tous les éléments (compétences, espaces, financement, réglementations) sont réunis pour créer un écosystème créatif florissant. Notre équipe multidisciplinaire (économistes, experts du secteur, designers, spécialistes des PPP) comprend à la fois l'aspect créatif et l'aspect financier/institutionnel des projets, ce qui est essentiel pour combler le fossé entre les artistes et les investisseurs ou entre les aspirations du gouvernement et les réalités du marché.

L'impact d'initiatives d'économie créative bien conçues peut être considérable. Un projet réussi dans le secteur de la création génère non seulement des retombées économiques, mais améliore également les résultats sociaux, en responsabilisant les jeunes, en renforçant l'identité culturelle et en favorisant l'innovation au sein de la société. C'est pourquoi de plus en plus d'institutions publiques et même d'investisseurs privés considèrent les industries créatives comme la « prochaine frontière » du développement des marchés émergents. Les banques multilatérales de développement incluent désormais régulièrement des composantes liées à l'industrie culturelle et créative dans leurs stratégies nationales, reconnaissant ainsi le rôle de la créativité dans le développement durable (conformément à la Convention sur la diversité culturelle de 2005 de l'UNESCO et à l'Agenda 2030 des Nations Unies). Les investisseurs d'impact et le capital-risque s'intéressent également de plus en plus aux startups créatives africaines, comme en témoignent les fonds axés sur les entreprises de mode, de cinéma ou de musique.

5. Conclusion — Rejoignez-nous pour renforcer l'économie créative

La pertinence et le potentiel des industries créatives dans les économies en développement sont incontestables : ces secteurs multiplient l'emploi, génèrent des recettes d'exportation et attirent les opportunités de partenariat. Des plateaux de tournage animés de Nollywood aux studios de jeux axés sur la technologie de Nairobi, en passant par les défilés de mode animés de Dakar, les entreprises créatives écrivent un nouveau récit pour le développement économique, un récit innovant, inclusif et inspirant. La réalisation de ce potentiel nécessite toutefois une vision et une action concertée. Les gouvernements doivent donner la priorité aux politiques et aux investissements de soutien ; les acteurs du secteur privé, des géants mondiaux des médias aux banques locales, doivent être prêts à collaborer et à investir ; et les partenaires au développement doivent faciliter le transfert de connaissances et le financement.

Si vous êtes une institution publique ou un décideur politique qui souhaite concevoir une stratégie qui exploite l'économie créative pour créer des emplois et favoriser la croissance, ou si vous êtes un investisseur à la recherche de la prochaine grande opportunité sur les marchés émergents, le moment est venu d'agir. L'expertise d'Aninver est à votre service : notre travail avec des organisations de premier plan telles que la Banque africaine de développement et Netflix est reconnu dans le monde entier, et nous avons à cœur d'aider nos clients à transformer leurs actifs culturels en résultats de développement durable. Contactez-nous (aninver@aninver.com) ou visitez notre site Web pour découvrir comment nous pouvons vous aider à développer des stratégies d'économie créative, à structurer des projets bancables et à forger les partenariats public-privé nécessaires pour les concrétiser. Ensemble, donnons les moyens aux artistes, aux innovateurs et aux entrepreneurs qui façonneront les industries créatives de demain et, ce faisant, ouvrons la voie à un avenir meilleur de prospérité et de richesse culturelle en Afrique et dans le monde en développement.

Sources

UNESCO (2021). Re|Façonner les politiques en faveur de la créativité.

Perspectives de l'économie créative de la CNUCED (2022).

UNESCO (2021). Rapport sur l'industrie cinématographique africaine.

Perspectives mondiales du divertissement et des médias de PwC (2022—2026).

Documentation du programme Fashionomics Africa de la BAD.

Boîte à outils de la Banque mondiale pour l'économie créative — Sierra Leone.

Feuille de route de collaboration Aninver Netflix-BAD (2023).

Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005).

Notes industrielles de l'IFC sur l'économie créative (2021-2023).

OCDE (2021). Culture et développement local : maximiser l'impact.